|

ソーダと塩素,1997年3号 20〜33ページ

塩と高血圧について

ソーダ工業技術研究会(平成8.10.3-4)にて講演

橋 本 壽 夫

日本たばこ産業(株) 調査役

はじめに

塩は人間の生命維持と,文化的な生活を送るために必要な衣食住,すべてに関わっている.塩は塩関連製品も含めて14,000種もの用途に使われていると言われ,我々の生活は塩に取り囲まれて成り立っている,と言っても良い.

人間の生命維持に必要な塩も,文明が発達した社会では取り過ぎとなっており,そのためサイレント,キラーと呼ばれている高血圧や,それとの合併症の原因となるので悪者にされている.国の保健政策として減塩指導が行われ,医療の場で,教育の場で,地域の社会活動の場で減塩が指導されている.減塩に何の疑いもなく従おうと努力し,塩味の薄いおいしくもない料理を我慢して食べている人が多いと思われる.中には減塩に疑問を持ちながらも塩辛い物を食べると体に悪いのではないか,と気にしている人もいるであろう.生命維持に不可欠な塩であるだけに取らざるを得ないが,取り過ぎは悪いと言われても,どれだけ取り過ぎればどのように悪いのかを明らかにしてくれないので,戸惑っている人が多いのではなかろうか.

日本では,塩は悪者と言う情報だけが一方的に大量に流され,反対情報が少ないので,自分で塩の善し悪しを判断することができない.海外のマスコミは,塩の問題について両方の立場の意見を報道し,自らは結論を下さず,最終的に読者に判断させる立場を取っているように思われる.

0-157による食中毒の原因として疑われたカイワレダイコンは,特定のメーカーの製品が疑わしいとされたにもかかわらず,国民にはすべてのカイワレダイコンが疑わしいように理解され,たとえ検査で0-157が検出されなくても,前のようにおいしくは食べてもらえない.食べてもらうには,気の遠くなるような検査を続け,証明しにくい因果関係を明らかにして,あらゆる機会をとらえて原因ではないことを訴え続けなければならない.

疾患予防を対象にした保健政策には灰色はなく白か黒かだけで,疑わしきは罰するという考え方が取られ,それに伴う悪い面が出てきても,それには目をつむっているように思われる.

カイワレダイコンは食べなくても済まされるが,塩は食べないわけにはいかないだけに,情報が少ないと一層深刻な問題となる.ここでは,塩と高血圧に関するいろいろな疑問に答える形で,塩はそんなに悪くないと言う情報を提供する.

「減塩すれば血圧は下がる」と医者は言うが,「減塩すれば血圧が下がる人もいる」と言ってもらいたいものである.大半の人では減塩しても血圧は下がらないのだから.減塩をした方が良いか,気にしなくてもよいか,最後に自分で判断していただきたい.塩と高血圧の問題は,全体を一括して取り扱うのではなく,個別に個々人について対応すべき問題である.

塩はなぜ生命推特に必要か?

体重70 kgの人は体内に約210 gの塩を持っている.その内の45%に当たる95 gはイオンの形になって細胞外液(細胞間質液,血液,消化液など)中にある.細胞は細胞外液に取り囲まれてその中に浮いていると考えられる.残りのナトリウムは骨の中に例えば,リン酸ナトリウムと言った形で存在する.骨の中にあるナトリウムの一部は互換性があり,一時的なナトリウム不足の時にはそこから補給される.骨はナトリウムの貯蔵庫としての役割を果たしている.

細胞外液中のナトリウムは140 mmol/lと言う一定の濃度に維持されており,このことから細胞外液の浸透圧は一定となっている.濃度を一定に調整する機能は腎臓が果たしており,腎臓が健常であれば,1 g/dから30 g/dといった幅広い食塩摂取量を処理する能力を持っている.短期間であるが80 g/d以上の負荷をかけた実験もある.毎日摂取する食塩量に相当する量を尿の中に排泄して塩収支を維持している.

体内における塩の役割は表1に示す通りで,生命の維持や生体の生理機能を発揮させるために役だっていることが分かる.

表1 体内における塩の役割

体の細胞を正常な形に維持する:浸透圧の維持

食べ物を消化する:各種消化液,特に胃酸の成分

栄養を吸収する:ナトリウム塩となって腸壁を通過

神経刺激を伝達する:活性電位の発生

血液のpHを弱アルカリに維持する:緩衝作用

体温を調整する:汗の成分

塩はなぜ取り過ぎと言われるのか?

このように体内で重要な働きをしている塩でも,文明諸国ではそれを取り過ぎており,そのためにいくつかの疾患の原因となる,と言われて悪者にされている.一般的に薬でも飲み過ぎれば毒になるとは,よく言われることである.必要な栄養素でも同じで,取り過ぎれば何らかの副作用が起こる.早い話が,食事で一時的に食べ過ぎれば胃を悪くすることがあり,慢性的にそれが続けば肥満になっていろいろな病気を引き起こす.しかし,食べ過ぎてもそれだけのエネルギーを消費させれば,肥満になることばない.つまり,入力と出力のバランスが取れていれば肥満にはならない.

ところで,最低限必要な食塩摂取量については臨床的に確かめられた値はない.しかし,世界には辺鄙な所で原始的な生活を営んでいる民族がおり,それらの人々は塩を摂取しないで生活している.彼等の食塩摂取量を調べて見ると,食べ物に自然に含まれている物から1日当たり1グラム程度の塩を取っていることが分かった.したがって,最低限必要な食塩摂取量は1日当たり1グラム程度と考えられている.このような社会は無塩文化の社会と言われている.

これらの社会の人々は年を取っても血圧が上昇することはない.つまり,無塩文化社会では高血圧という疾患はない.しかし,寿命は短く,60〜80歳のデータがないのでいろいろなことを比較判断することはできないが,1グラム程度の食塩摂取量で高血圧にもならず生存している人々が現存している,という事実は大きく評価され,それが最低限必要な食塩摂取量とされている.それに比べて文明社会にいる人々の1日当たりの食塩摂取量は大体7〜12 gで,しかも加齢とともに血圧が上昇していく.最低必要量の10倍以上も取っており,これは大変な取り過ぎであると言うわけである.

なぜ塩が高血圧の原因とされたか?

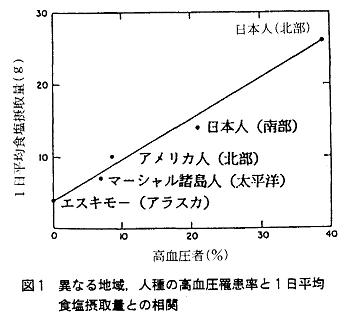

塩を取り過ぎていても,それが高血圧と結び付けられなければ問題にはならなかったであろう.ところが,食塩摂取量と高血圧の関係をあまりにも分かりやすく示したきれいな図(図1)をダールは発表した.この図に示されているデータの条件は不明であるので,現在では評価されていないが,塩と高血圧の関係を解明する研究のきっかけを作った意義は大きい.

ダールはこの図から食塩摂取量と高血圧は関係があるのではないかと考え,食塩が高血圧の原因になる,と言う食塩仮説を立て,この仮説を証明しようと努力した.他の研究者もこの仮説の証明に挑戦し,仮説通りの結果を得ることもあったが,そのようにはならない結果も多く,結果に再現性がないことから,現在まで仮説が証明されたことにはなっていない.しかし,一部でも仮説通りの結果が得られており,この図が非常に分かりやすいので,食塩は高血圧の原因になるとされた.

塩と高血圧の関係はいつ頃から問題となり,どのように今日まで推移して来たか?

塩と高血圧との関わりは概略前述した通りであるが,歴史的な経過をもう少し詳しく述べる.事項的には表2に示す大きな流れがあった.

表2 塩と高血圧に関連した研究の大きな流れ

1944年 ライス,フルーツ,ダイエットによる重症高血圧の治療で減塩効果を発表

1954年 ダールの疫学調査結果から仮説を提案

1962年 塩感受性ラットと塩抵抗性ラットの発見

1963年 自然発症高血圧ラットの開発

1973年 脳卒中易発症自然発症高血圧ラットの開発

1978年 人間でも食塩感受性があることを実証

1988年 インターソルト,スタディの結果発表…塩との関係弱い

ケンプナーは重症の高血圧患者を治療するために塩を一切加えないで,米と果物による食事を与えて治療効果を上げた.彼は,この血圧低下が塩による効果であることには気付かなかったが,ダールはそれを塩のせいではないかと思い,またブラジルの奥地に住むヤノマモ・インディアンには高血圧がなく,塩を食べないことを聞いて,塩は高血圧と関係しているのではないかと図1を発表した.

ダールは自分が立てた食塩仮説を証明するためラットに食塩を与えて血圧を調べた.その結果,塩を与えると血圧が上昇するラット(塩感受性ラット)と,いくら塩を与えても血圧が上昇しないラット(塩抵抗性ラット)がいることを発見した.

岡本らは高血圧症のラット同志を交配させて,自然に高血圧になる系統のラット(自然発症高血圧ラット)を開発した.このラットは塩を与えなくとも高血圧になるが,塩を与えると高血圧の発症が促進される.このようにして高血圧になる機構を解明するために便利なモデル動物が開発された.この研究はさらに進んで,高血圧症になった末に必ず脳卒中で死亡する脳卒中易発症自然発症高血圧ラットが開発された.

これらのことから高血圧は遺伝することが分かり,ラットに起こることが人間でも起こることを川崎らは発表し,食塩感受性の人がいることが明らかにされた.

ダールの疫学調査の発表以来,多くの疫学調査結果が発表され,また減塩運動の高まりや保健政策が進められる中で,減塩介入した研究結果がいくつも発表されたが,結果に再現性はなく,臨床研究の結果も明確に塩と高血圧の関係を示せなかった.

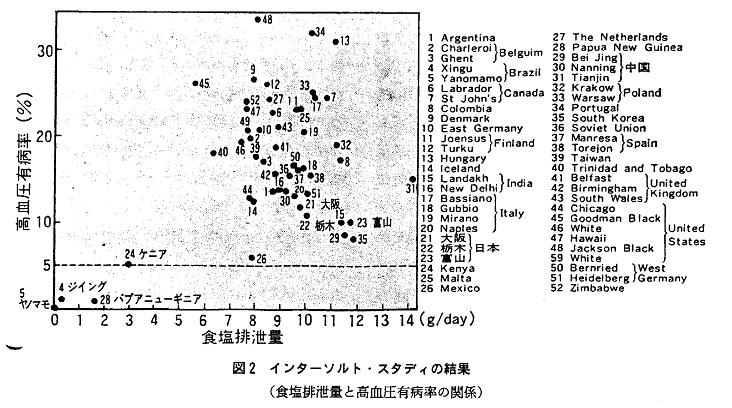

そんな中で,インターソルト・スタディという国際的で大規模な疫学調査が厳密で統一された手法の下に行われ,その結果が発表された.それによると,表3や図2に示すように,塩と高血圧の関係は弱く,むしろアルコール摂取量や肥満との関係が強いことが示唆された.

| 表3 インターソルト・スタディの結果(食塩排泄量中央値と血圧中央値の相関係数) |

|

|

|

20〜29歳 |

30〜39歳 |

40〜49歳 |

50〜59歳 |

全年齢 (20〜59歳) |

| 男性 |

収縮期血圧 |

A |

0.2892* |

0.3675** |

0.4579** |

0.5718** |

0.5037** |

| B |

-0.0546 |

-0.1122 |

0.0182 |

0.2362 |

0.0250 |

| 拡張期血圧 |

A |

0.0298 |

0.2212 |

0.4919** |

0.5184** |

0.3753** |

| B |

-0.2427 |

-0.2234 |

-0.0426 |

-0.0071 |

-0.1685 |

| 女性 |

収縮期血圧 |

A |

0.2389 |

0.3135* |

0.4330** |

0.5247** |

0.4776** |

| B |

-0.1294 |

-0.1941 |

-0.1007 |

-0.0321 |

-0.1365 |

| 拡張期血圧 |

A |

0.1549 |

0.0285 |

0.3439* |

0.5362** |

0.3419* |

| B |

-0.1960 |

-0.3448 |

-0.2504 |

-0.780 |

-0.3111 |

| A:全集団(n=52)、B:“伝統社会”除外(n=48)、*:p<0.05、**:p<0.01 |

今や塩と高血圧との関係は食塩感受性のある人々にのみ限定され,保健政策もそのように進めるべきであると言う意見が強くなり出した.しかし,食塩感受性を簡易に判定する方法はまだ開発されていない.また,高血圧に関連した遺伝子を解明する研究も進められているが,まだ明らかにされていない.塩が誰にも当てはまる高血圧の原因であると言う意見は神話であるとまで言われ出した.

食塩感受性の定義はどうなっているのか?

食塩感受性が問題となってきたが,食塩感受性について統一された定義はなく,研究者によって異なる.しかし一般的には,減塩によって10%以上の血圧変動があれば食塩感受性とされている.

食塩感受性者はどうすれば分かるか,またどのくらいいるのか?

食塩感受性であるかどうかを簡便に判定できれば,食塩感受性の人だけが塩に気を付ければよい.しかし,前述したように現在のところ食塩感受性の簡便な判定法はない.食塩を与えたり減らしたりして血圧反応を見れば判定できるが,最低半月程度の入院検査が必要である.食塩感受性の人は老人,肥満者,黒人に多い.食塩感受性の比率は本態性高血圧患者の30〜40%程度,正常血圧者の15%程度である.

減塩すれば血圧は下かるか,下がるとすれば,その程度はどのくらいか?

一般的に減塩すれば血圧が下がるように言われ,減塩が勧められているが,これまで述べてきたように,減塩で血圧が下がるのは食塩感受性の人だけであり,食塩抵抗性の人では下がらない.減塩による血圧低下効果は,血圧が高い人ほど現れ易いと言われている.減塩による介入試験でどれくらい血圧が下がるか,表4に示す.期待したほど大きくは下がらないことが分かるであろう.

| 表4 減塩による降圧効果 |

| No. |

試験種類 |

試験方法 |

食塩制限期間(日) |

被験者数(人) |

平均年齢(歳) |

試験開始前血圧(mmHg) |

ナトリウム摂取量(mmol/24h) |

カリウム摂取量(mmol/24h) |

介入期の血圧変化(mmHg) |

有意性 |

発表年次 |

|

|

|

|

|

|

収縮期 |

拡張期 |

試験前 |

介入期 |

試験前 |

介入期 |

収縮期 |

拡張期 |

|

| 1 |

オープン |

交差 |

28 |

22 |

41 |

175 |

112 |

191 |

-98 |

|

|

-6.7 |

+3.2 |

* |

'73 |

| 2 |

オープン |

並列 |

730 |

62 |

60 |

163 |

97 |

191 |

-38 |

|

|

-2.0 |

-7.0 |

* |

'78 |

| 3 |

オープン |

交差 |

14 |

20 |

23 |

125 |

73 |

210 |

-170 |

71 |

-6 |

-2.7 |

-3.0 |

# |

'81 |

| 4 |

二重盲検 |

交差 |

28 |

19 |

49 |

154 |

97 |

162 |

-76 |

65 |

-6 |

-10.0 |

-5.0 |

* |

'82 |

| 5 |

オープン |

並列 |

84 |

90 |

49 |

141 |

87 |

150 |

-113 |

77 |

+3 |

-5.2 |

-3.4 |

# |

'82 |

| 6 |

二重盲検 |

交差 |

28 |

18 |

52 |

137 |

83 |

143 |

-56 |

54 |

+3 |

-0.5 |

-0.3 |

# |

'83 |

| 7 |

オープン |

並列 |

365 |

28 |

55 |

163 |

99 |

149 |

-21 |

60 |

+5 |

-8.7 |

-6.3 |

# |

'83 |

| 8 |

オープン |

交差 |

35 |

12 |

40 |

150 |

92 |

210 |

-100 |

55 |

+8 |

-5.2 |

-1.8 |

# |

'84 |

| 9 |

オープン |

並列 |

28 |

94 |

46 |

157 |

101 |

130 |

-58 |

|

|

-3.0 |

-2.5 |

# |

'84 |

| 10 |

オープン |

交差 |

24 |

113 |

16 |

103 |

61 |

113 |

-70 |

49 |

+16 |

-0.6 |

-1.4 |

# |

'84 |

| 11 |

二重盲検 |

交差 |

28 |

31 |

23 |

111 |

64 |

128 |

-60 |

64 |

-1 |

-0.5 |

+1.4 |

# |

'85 |

| 12 |

二重盲検 |

交差 |

28 |

35 |

22 |

114 |

63 |

131 |

-74 |

61 |

-6 |

-1.4 |

+1.2 |

# |

'85 |

| 13 |

二重盲検 |

交差 |

42 |

40 |

24 |

137 |

73 |

129 |

-72 |

77 |

-3 |

-0.8 |

-0.8 |

# |

| *:p<0.05 #:有意差なし |

先に述べた評価の高い疫学調査であるインターソルト・スタディの結果から計算した推定値によると,1日当たり6グラムの減塩,例えば,10グラムから4グラムに減塩した生活を30年間続ければ,25歳の人が55歳になった時,最高血圧は9.0 mmHg,最低血圧は4.5 mmHgだけ血圧上昇が抑えられるということが発表された.現実的には,不可能なほどの減塩をしても,この程度の低下しかない.

どの程度減塩すれば効果があるのか?

減塩の程度はどの位を目指せば良いかについては,一般的には厚生省の1日当たり10グラムという目標値がある.では,そのぐらいの減塩でどの程度効果があるか,については明らかにされていない.一般的に減塩すれば血圧が下がる,降圧剤を飲まなくても良い,あるいはその服用量を減らせる,したがって,降圧剤の副作用を軽減できる,といった定性的な言い方しかされていない.現在のところ最終的な減塩(10グラムは暫定値)の程度も,それが達成された時の効果も不明確である.

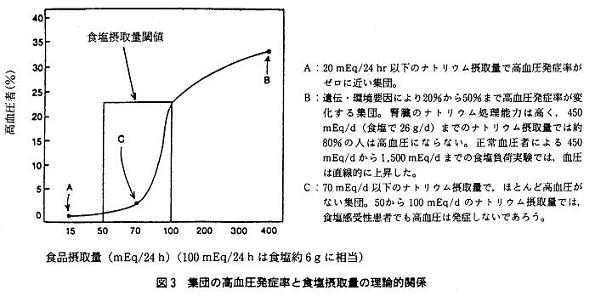

これまでの疫学調査から,図3に示す関係が仮説として発表されている.食塩摂取量によって高血圧が急に増加する変曲点は3〜6グラムの間にあり,高血圧を予防するには食塩摂取量を1日当たり4 g以下にしなければならないのではないかと言われている.インターソルト・スタディでは塩と高血圧の関係は弱いことが分かったが,たとえ弱くても6 g/dの減塩を30年間続ければ,55歳までに冠状動脈心臓病死を16%,脳卒中死を23%,すべての病死を13%低下させるだけの大きな効果があるはずであると,この研究の推進者たちは主張している.

減塩は守られるか?

減塩の遵守性についていくつかの報告があるが,外来で通院している場合とか,入院している場合を除いて,一般的にマスコミを使った減塩の啓蒙だけでは,集団に減塩を守らせることば出来ないと結論した報告がある.

減塩しても危険性はないか?

一般的には減塩しても,危険性はないと言われている.その根拠は定かでないが,ともかく最低必要

量の10倍以上も取っているし,それを少々減らしても悪いはずはないし,また,減塩を勧めてもそんなに減らせないから影響はないはずである,と言う考え方があるのではないかと思われる.

しかし,減塩の危険性は以前からも言われており,具体的には薄い塩味では食事が美味しくないので食欲が出ず,必要な栄養素を摂取できない;不眠症になる;大量出血,高熱による発汗,下痢に対して抵抗性がない;出血のようなストレスに反応する自律神経の能力が低下する;といったことがある.

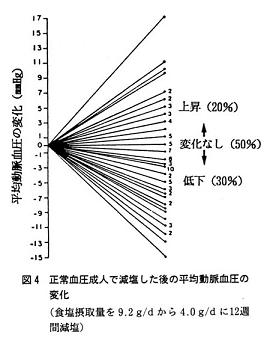

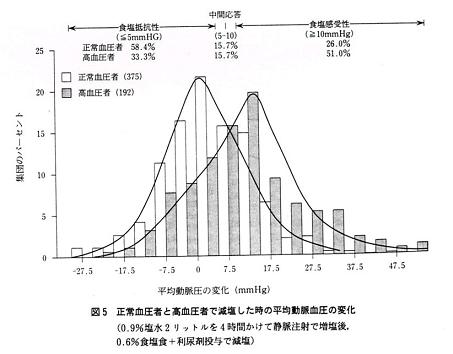

減塩による介入試験を始めてみると,全体的に平均すると,減塩による血圧低下の効果があっても,個別の人についてみると減塩で血圧が逆に上昇する人がいることが分かった.図4は正常血圧者について,食塩摂取量を9.2グラムから4.0グラムに12週間減塩させた時の平均動脈血圧の変化を示している.

この図は,20%程度の人は減塩で血圧が上昇したことを示している.もう一例,高血圧者を含めた

場合を図5に示す.この図は,高血圧者は減塩で血圧が下がり易いことを示している.高血圧者に食塩感受性が多いことも示されている.しかし,もっと重要なことは図4と同様に,減塩で血圧が上昇する人がいる(血圧変化が負で示されている人)ことである.このように減塩に対する血圧変化は正規分布の形で現れ,血圧が低下した人だけのことを効果があったように論じられるが,実は逆に上昇した人のことは論じられないで隠されている.これは重要なことで,血圧低下のための減塩が血圧上昇を引き起こして症状を悪くする場合があるからである.

この他に最近では,減塩でLDL(悪玉)-コレステロールが増える;心筋梗塞の危険率が高くなる;通風の危険性を高める可能性がある;と言った論文が発表されている.

厚生省発表の食塩摂取量はどのようにして測定するのか?

厚生省は毎年,「国民栄養の現状」として調査結果を発表し,その一項目に食塩摂取量が取り上げられている.この調査は,全国の300地区,6,000所帯,約20,000人を対象に,11月の連続した3日間の食品摂取量を調査する.食べた食品中のナトリウム量を食品成分表より調べて集計し,その値を2.54倍して食塩摂取量とする.

食塩摂取量の一番正確な測定法は,24時間の尿を収集してその中のナトリウム量を調べる方法である.正確ではあるが,手間と費用がかかるので,よほどのことでないと使われない.因みにインターソルト・スタディはこの方法で調査された.

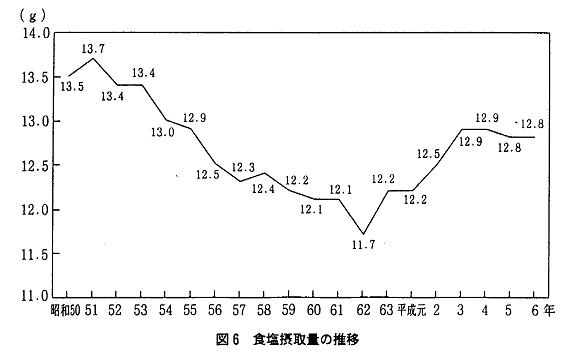

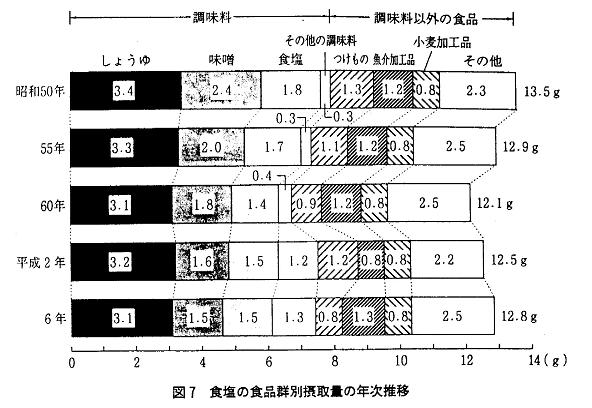

これまでの食塩摂取量の推移を図6に示す.一時,11.7グラムまで下がったが,その後増加し,最近では13グラム弱で落ち着いている.その食塩摂取量がどんな食品に由来しているかを図7に示す.食塩自身は10%強であるが,味噌,醤油を合わせて調味料として考えると,60%弱が調味料からの食塩である.

厚生省発表の食塩の目標摂取量1日当たり10グラムの意味と達成した時の効果は?

厚生省が発表している食塩の目標摂取量は,第二次改定「日本人の栄養所要量」で昭和54年に設定された.その2年前にアメリカでは5グラムが設定されたが,それに自然に加わる3グラムを加えて,実質的には1日当たり8グラムの食塩摂取量とされた.

日本の設定値は,このアメリカの値やヨーロッパの値を参考にして,食塩摂取量の多い食習慣を勘案して当面の目標値として10グラムに決められた.したがって,10グラムが達成されれば,さらに低い値を設定したいところであろう.平成6年に出された第五次改定「日本人の栄養所要量」では,7〜8グラムが理想的な摂取量であるかのように書かれている.

目標摂取量の1日当たり10グラムを達成した時の効果については何も述べられていない.

減塩指導で食塩摂取量が下がり,それによって高血圧による死亡率が低下したと言われるが本当

か?

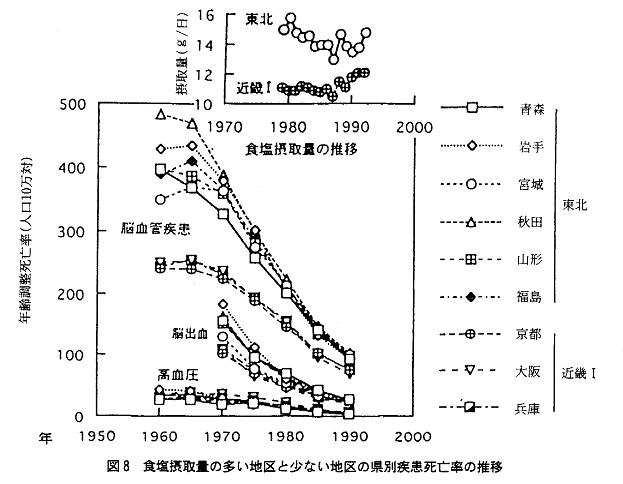

図6に現れているようにある時期まで食塩摂取量は下がり,その後,上がって現在は落ち着いている.一方,高血圧による死亡率は現在まで次第に下がっている.食塩摂取量と関連していると言われている脳血管疾患,脳卒中を併せて,食塩摂取量とも組み合わせて,食塩摂取量の一番多い地域と一番少ない地域について図8に示した.

食塩摂取量が下がり死亡率も下がっているので,死亡率の低下は食塩摂取量の低下によるものと考えがちである.しかし,この図をよく見ると,食塩摂取量のデータが発表されない前(食塩摂取量が問題にされない頃)から死亡率は低下してきており,しかもその下がり方は直線的で,減塩が始まったからと言って勾配が急になったわけでもない.すなわち,高血圧による死亡率の低下は食塩摂取量とは関係ないと言える.

死亡率の低下は,戦後20年経過して食生活が豊かになり,医療技術も発達してきたことによるものと考えられる.地区間の食塩摂取量の差は当初から比べると1/2位に少なくなった.それに比べて両地区間の死亡率の差はほとんど無くなってきた.このようなことからも,死亡率の低下を食塩摂取量の低下に結び付けるのは不自然である.

食塩摂取量と脳血管疾患死亡率とは関係があるか?

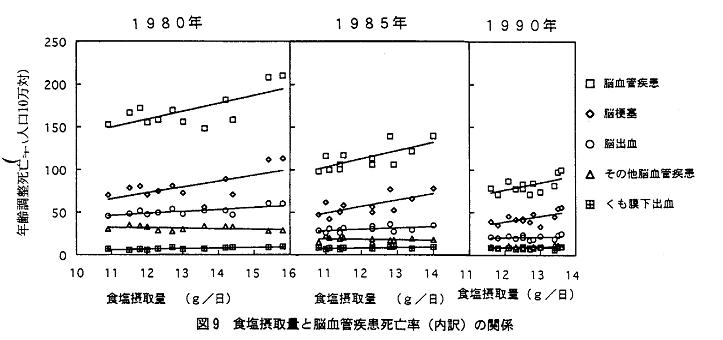

死亡率低下の著しい脳血管疾患について食塩摂取量との関係を図9に示した.データは5年毎に行われる国勢調査があった1980年からの3か年について示されている.これらの年に行われる人口動態調査は「特殊報告」として詳しく報告される.図から分かるように脳血管疾患による死亡率は食塩摂取量の増加とともに急勾配で増加しており,明らかに関係があると言える.脳血管疾患は図に示す4件の疾患の合計である.食塩摂取量との関係は脳梗塞死亡率で一番強く現れており,脳出血死亡率については比較的穏やかな関係である.

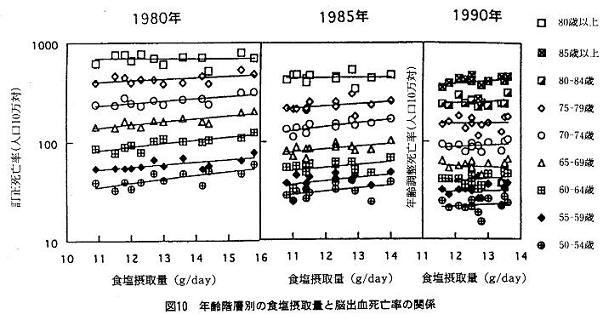

食塩摂取量と脳梗塞との関係はあまり話題にされておらず,脳出血との関係の方が話題にされるので,脳出血死亡率について年齢別に詳しく図10に示した.この図から意外に思われることは,最近の1990年を除くと高齢になるほど食塩摂取量との関係がなくなっていることである.

食塩摂取量は高血圧や脳卒中の疾患と関係があるか?

食塩摂取量は高血圧や脳卒中の疾患と関係があるように一般的には言われているが,前述したようにそれらの疾患による死亡率とはあまり関係なかった.しかし,脳血管疾患死亡率とは明らかに関係があった.

死因は医師によって判定されるが,必ずしもそれまで患ってきた疾患で死亡したと判定される訳ではなく,心不全とか急性肺炎と判定されることがあるので,死亡率については不明確なところがある.その点,厚生省が発表している患者調査は疾患名を正確に反映していると言える.どのような疾患で入院または外来で通院しているか,について詳しく3年毎に報告されている.

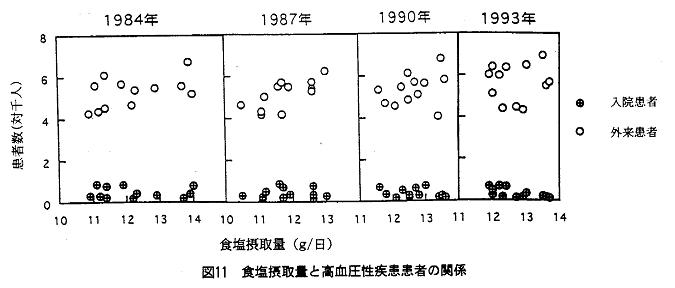

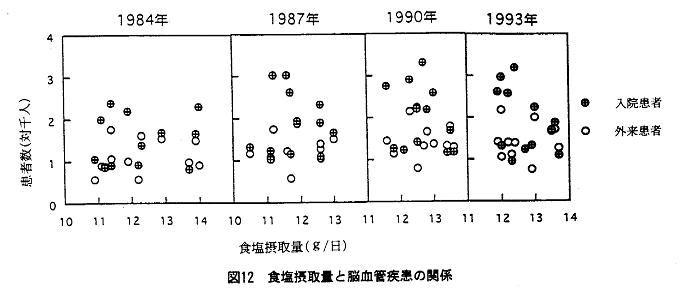

このデータを利用して食塩摂取量と高血圧性疾患および脳血管疾患についてそれぞれ図11と12に示した.いずれも1984年からの4か年のデータを表しているが,両疾患とも食塩摂取量に関係ないことが分かる.

適塩摂取と言われるが,どのくらいの摂取量か?

食塩の過剰摂取が問題となり,減塩運動が盛んになると行き過ぎた減塩が心配され,適塩摂取が勧められ出した.適塩摂取とは程々に減塩しなさい,と言うことであろうが,極めて曖昧な言葉で,適塩摂取量として定まった値はない.仮にあったとしても生活様式や運動量によって,人それぞれに異なり,かなり幅広い範囲であろうし,その範囲内の値でも人によっては過剰と判断されることがあろう.

これまで述べてきたことから判断できることであるが,どれくらいの血圧低下を期待してどれくらい減塩すれば良いか,と言うガイドラインはない.したがって,個々人に合った食塩摂取量は個々人の味覚が判断している,としか言いようがないように思われる.それが適塩を反映していると考えられる.病気で味覚障害がある場合は別として,食塩をたくさん食べようと思っても食べられるものではないし,食べ過ぎれば,喉が渇いて自然に水を飲み,腎臓が健常であれば,過剰な食塩は尿中に速やかに排泄されるからである.

このようにして,体内の食塩量は自然に一定で維持され,摂取量と排泄量が等しくなり,食塩収支はゼロとなる.通常の食生活のなかでは摂取量が多い少ないは問題ではなく,食塩収支をゼロに出来ない要因こそ問題である.腎臓の食塩排泄能力が小さく,収支がプラスとなるようであれば,取り敢えずゼロになるまで減塩しなければならない,と言えよう.それとともに,その要因を取り除くように治療する必要がある.

塩は本当に高血圧の原因となるのか?

塩が高血圧の原因となるのは食塩感受性の人とか,例えば,腎臓障害のような食塩の排泄機能を低下させている人である.人口の大半を占める食塩抵抗性の人では原因とならない.

外国では塩と高血圧の問題はどう取り扱われているか?

欧米の保健対策としては減塩が推奨されている.しかし,最近の食塩摂取量と高血圧との関係についての研究結果から,総ての国民に対して一律に減塩を勧めることに対して反対意見が出始めた.減塩は食塩感受性の人達だけに勧めるべきで,科学的根拠に基づいて保健政策を立案し,進めるように当局に働きかけている国もある.

塩と高血圧の問題をどう考えておけば良いか?

塩と高血圧の問題は今一つ分かりにくい.近い将来,食塩感受性の簡易判定法が開発されれば,食塩感受性と判定された人は減塩すべきであり,分かりやすくなる.遺伝子の研究で食塩感受性に関連する遺伝子や,食塩の排泄機構に関連した遺伝子に欠陥があることが明らかにされるようになれば,食塩摂取量に対する対応策が立てられるようになる.

しかし,現在のところ手掛かりがないので,それが得られるまでの間,高血圧が遺伝性であることに着目して,高血圧家系であれば,減塩効果の有無はともかく,栄養摂取量のバランスが崩れない程度に取り敢えず減塩する.

高血圧家系でなく,健康で腎臓も健常な人は食塩の摂取量を気にする必要はない.しかし,料理が美味しいからといって,食べ過ぎないことである.食べ過ぎて運動もせずに太ると,食塩に関係なく高血圧になることがある.1日1回,汗ばむ程度に運動し,新陳代謝を活発にし,取り入れたエネルギーを消費することが高血圧の予防法になるのではないかと思っている.

最後に自分の例を出して恐縮であるが,私は若い頃,高血圧症であった.頭が鬱血した感じで物事を考える気力がなく,病院に行くと高血圧症と診断された.若い頃の高血圧は何か原因があって,そのために起こる二次性の高血圧症であることが多いとのことで,県立中央病院に3週間ほど入院して検査したが判らず,結局,若年性本態性高血圧症と診断された.以来,外来で7年間通院した.1965年頃のことであったが,当時,塩辛い物に気をつけるようにと言われたことはなく,肥満は良くないと言われた程度であった.したがって,うどんやラーメンの汁も全部飲んでいたし,今でも飲んでいる.外来で薬をもらって飲むが,副作用と思しき兆候が現れて,しばしば,薬を換えた.薬さえ飲んでおれば,常人と変わらない生活ができる,とのことであったが,出来るだけ薬を飲みたくない気持ちもあり,当時は家庭用の血圧計はなかったので,体調と脈の打ち方を指で判断して,診察の時の値を参考にしながら自分で血圧を判断出来るようにして,3回飲まなければならないところを2回にするとか,1回にして調子を見ていた.そのうち転勤になり,病院にも行かなくなったが,どうした理由か分からないが,血圧はほぼ正常になり,20年以上経っている.体重は30年前と大休同じである.最近では最低血圧が上がり気味であるので,減量に心掛けている.塩と高血圧に関する情報から,食塩摂取量を気にすることもない食生活を送り,つい利用してしまうエレベーターやエスカレーターにも乗らず,出来るだけ歩くように心掛けている.

私のような例は少ないと思われるが,人はそれぞれに違うのであって,その中には私のような場合もあることを認識していただき,読者の場合にはどのようにしたら良いのか,考えて戴ければ幸いである.

参考文献

木村修一,足立己幸編:「食塩」減塩から適塩へ,女子栄養大学出版部,(1981)

J.H. Laragh and M.S. Pecker: Some Myths, Hopes, and Truths.

Ann Intern Med, 98, 735-743, (1983)

D.E. Grobbee and A. Hofman: Does Sodium Restriction

Lower Blood Pressure? BMJ, 293, 27-29,

(1986)

Intersalt Cooperative Research Group: Intersalt: An International

Study of Electrolyte Excretion and Blood Pressure, Results for 24 Hour Urinary Sodium and Potassium Excretion, BMJ, 297, 319-328, (1988)

INTERSALT Co-Operative Research Group: Special Issue: The

INTERSALT Study: An International Co-Operative Study of Electrolyte Excretion and

Blood Pressure: Further Results, J Hum Hypertens, 3, 279-407, (1989)

T.J. Moore: How Doctors Oversell the Risks of High Blood

Pressure. Washingtonian, 25, 64-67, 194-204,

(1990)

M.H. Alderman and B. Lamport: Moderate Sodium Restriction:

Do the Benefits Justify the Hazards? Am J Hypertens, 3, 499-504, (1990)

J.A. Cutler, D. Follmann, P. Elliott and I. Suh: An Over view of Randomized Trials of Sodium Reduction

and Blood Pressure. Hypertension, 17,

[suppl I]:I-27-I-33, (1991)

M. Muntzel and T. Drueke: A Comprehensive Review of the Salt

and Blood Pressure Relationship. Am J Hypertens, 5, 1S−42S, (1992)

T. Hashimoto: Statistical Analysis the Relationship between

Salt Intake, Hypertension and Heart Diseases Based on National Surveys in Japan. Seventh

Symposium on Salt, Vol.2, 241-247, EIsevier Science Publishers (1993)

橋本壽夫:食塩と高血圧,連載1〜11,保健の科学,35〜36, (1993〜1994)

橋本壽夫:食塩と高血圧の関係はどこまで解明されたか,日本醸造協会誌,91, 15-19, (1996)

|