|

たばこ産業 塩専売版 1997.01.20

「塩と健康の科学」シリーズ

(財)ソルト・サイエンス研究財団研究参与

橋本壽夫

食塩嗜好の変化・その3

老人の塩味覚感度と食塩嗜好

人が誕生してから老人になるまでの塩味覚感度や食塩嗜好の変化について、前二回にわたって述べてきた。老人の味覚感度が老齢のため劣化して、老人の食塩摂取量が増加し、食塩嗜好が高くなるという一般的な考え方を理論的に支持する研究を紹介した。しかし、中には支持しない研究があることにも触れた。

今回は、そのあたりをもう少し詳しく述べるため、老人の食塩に対する味覚感度は若者と変わらないが、食塩嗜好は料理によって変わるという報告について紹介する。

ドレノフスキーらの研究

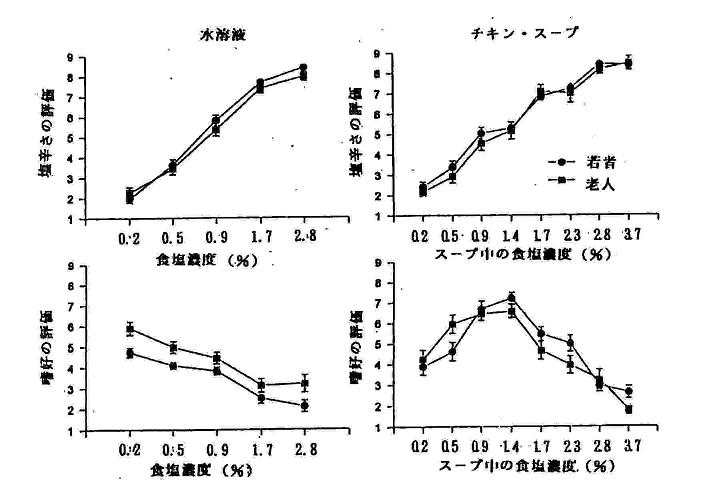

ミシガン大学のドレノフスキーらは、1996年に塩味覚感度と食塩嗜好は健康な老人のナトリウム摂取量と無関係であると発表した。彼らは24人の若者(20~30歳)と24人の老人(60~75歳)に、5段階に濃度を変えた食塩溶液と8段階に食塩濃度を変えたチキンスープを与え、味覚感度を"全然塩辛くない〝の1から〝極端に塩辛い〃の9まで、そして食塩嗜好を"極端に嫌い〟の1から"極端に好き″の9までの点数で評価をさせた。

その結果を図に示す。若者と老人との間には、食塩溶液の塩辛さの強さの評価(左上の図) にもチキンスープの感覚的な評価(右上の図)にも差がなかった。しかし、同じ食塩溶液濃度に対する嗜好の評価では、老人の方が高かったし(左下の図)、チキンスープ中の食塩濃度については両者とも1.4%の濃さを一番好み、老人の方が塩辛い味を好まない傾向がみられた(右下の図)。

図 若者と老人の味覚と嗜好の差

しかし、ナトリウム摂取量との関係では、塩味覚感度と食塩嗜好はいずれも若者と老人で無関係で、味覚以外の因子がナトリウム摂取量に影響を及ぼしているらしいと考察している。

結局、塩味覚感度は加齢に伴って減少するという事実はなく、加齢に伴って食塩嗜好が増加するという事実もなく、食塩摂取量は塩辛いスープの味覚嗜好の特性とは関係ないように思われた、と結論を下している。

ザーレンらの研究

イーストカロライナ大学のザーレンらは1990年にマッシュポテトとチキンスープを用いた研究で、若者と老人で塩味覚感度には有意差はなかったが、食塩嗜好については若者よりも老人の方が強い嗜好度を示した。しかし、食塩濃度の高い食品を食べる頻度は、若者の方が老人よりも高かった、と発表した。

彼らは53人の若者(20~35歳)と48人の老人(65~78歳)について、マッシュポテトとチキンスープ中の食塩濃度を0.3, 0.5, 0.7, 0.9%の四段階に変えて、塩味覚感度を〝もっとも塩辛くない″の1から"もっとも塩辛い″の9まで、そして食塩嗜好を〝もっとも嫌い″の1から〟もっとも好き″の9までの点数で評価させた。

その結果、年齢、性別、喫煙の有無、義歯の使用に関して区分されたグループ間で塩味覚感度については、いずれの試料でも差はなかった。

しかし、食塩嗜好については若者よりも老人の方がいずれの試料についても高かった。

老人の塩味覚嗜好が高いことについては、味覚感度(が鈍いこと)によるためではなく、文化的、習慣的な問題のためであると考察している。老人が20代であった頃の40年前には、食塩が調味料や防腐剤として多量に使われ、高い食塩濃度の味に慣れていたからである。

以上、二つの報告をまとめると、塩味覚感度については老齢になっても衰えることはない。しかし、食塩嗜好については老齢者の方が強い場合、弱い場合、関係のない場合があり、それは料理によって異なる。

この食塩嗜好は味覚感度によって異なるのではなく、文化、習慣によって異なり、子供の頃からの食生活に影響されているようである。

|