|

食品と容器 Vol.44, No.12, 682~690 (2003)

シリーズ解説:食品加工用素材のすべて(第9回)

◇解説◇

調 味 料・塩

橋本壽夫 橋本壽夫

◇ は じ め に◇

92年間続いた塩専売制度が1997年に廃止されて,巷には国産,外国産を含めておびただしい数の塩商品が氾濫し,一般消費者はどれを選んで買えばよいか迷っているのが現状ではなかろうか.中には先進国では食用として販売されないような商品まである.これらの食塩は一般的に高価で,品質管理データもないので,品質が安定した商品であるかどうかわからない.更に安全性についてはほとんど情報がない.食品工業ではまず安価で安全性が高く安心して使え,安定供給される塩が望まれる.

海水からの製塩法,天日塩(塩田で海水から採取した塩)や岩塩からの製塩法では,安定した品質の塩を得ようと思えば,ほぼ決まった組成の食塩しかできない.巷間で言われているミネラルリッチな食塩は,逸脱した製塩法か,添加混合しない限り製造できない.また,それがどれだけの費用対効果で価値のある商品なのか,極めて疑問である.

塩と高血圧の問題にしても,国際的には,減塩が万人に推奨できる保健政策とはなっていない.減塩しなければならない人々はごく僅かであるが,自分がそれに該当しているかどうか,容易には判定できない.このために減塩に疑問を持ちながらも,薄味で美味しくない食生活に我慢し,栄養バランスを欠くこともある.果たして現状では何処まで科学的真実性が報道されているか.

以上の内容を簡潔に解説しよう.詳細は「塩の科学」l)を参照されたい.

◇

製 塩 法 ◇

製塩法は原料,加工処理,どのような製品にするかによって第1表に示すように概略的に分類できる1).製塩法によって塩の品質が決まり2),用途も決まる.

| 第1表 塩製品の分類と種類1) |

| 分 類 |

種 類 |

備 考 |

| 資源による分類 |

岩塩 |

岩塩を原料とした塩。粉砕塩か岩塩を溶解し煮詰めて得られた塩。 |

| 海塩 |

海水を原料とした塩。天日塩粉砕品か天日塩を溶解し煮詰めた得られた塩。 |

| 湖塩 |

塩湖水を原料とした塩。 |

| 土塩 |

土壌から塩分を抽出し、煮詰めて得られた塩 |

| かん水塩 |

かん水状態の塩 |

| 製法による分類 |

天日塩 |

天日塩田で作られた塩 |

| せんごう塩 |

かん水を平釜や真空蒸発缶で煮詰めて得られた塩 |

| 非乾燥塩 |

結晶装置から出して水切り、または遠心分離した塩 |

| 乾燥塩 |

遠心分離した後で乾燥した塩 |

| 焼塩 |

せんごう塩などを焼いて潮解性をなくした塩 |

| 粉砕塩 |

岩塩、天日塩、圧縮成型塩などを粉砕した塩 |

| 造粒・成型塩 |

せんごう塩、粉砕塩などを圧縮して成型した塩。タブレット、ペレット、ブロック塩。 |

| 形状による分類 |

立方晶体塩 |

せんごう塩で立方体の塩 |

| 無定形塩 |

岩塩、天日塩、圧縮成型塩を粉砕した定形でない塩 |

| 球形塩 |

立方体の角が取れて球形となった塩 |

| フレーク塩 (トレミー塩) |

表面蒸発で出来たホッパー型の塩が壊れた薄片状の塩。薄片に成型した塩。 |

| 樹枝状塩 |

媒晶剤のフェロシアン化物を入れて作った金平糖のような塩 |

| 顆粒塩 |

顆粒状に成型した塩。ゴマ塩等に入っている塩。 |

| 塊状塩 |

動物に舐めさせるように塊状に成型した塩 |

| 粒度による分類 |

粉末塩 |

粉砕されて粉状になった塩。噴霧乾燥塩。 |

| 微粒塩 |

粉砕されて微粒になった塩。 |

| 中粒塩 |

通常粒度(粒径300-500 nm)の塩 |

| 粗粒塩 |

大粒の塩 |

| 添加物による分類 |

無添加塩 |

添加物を加えてない塩 |

| 栄養強化塩 |

ヨード、ビタミン、ミネラル等の栄養物を加えた塩 |

| 風味強化塩 |

ゴマ、コショウ、調味料等を加えた塩 |

| 法律による分類 |

生活用塩 (センター塩) |

塩事業センターが販売している小物商品の塩。イオン交換膜製塩法による塩や天日塩を溶解再製した塩。 |

| 特殊製法塩 |

真空蒸発缶を使わないで製造された塩。または真空蒸発缶で作られた塩を加工した塩。平釜塩。 |

| 特殊用塩 |

試薬塩とか局方塩のような特殊な用途の塩 |

原料,かん水製造,加工処理

原料には海水,かん水,岩塩,天日塩などがある.かん水には地下の天然かん水,地上の塩湖かん水等がある.海水は濃度の高低で変化するだけで,表層水,深層水を通じて一般的に組成比は一定である.かん水は産地によって組成が異なる.岩塩も同様で,一般的に食用になるほど透明度があり高純度の岩塩はごく限られた産地でしか採鉱されない.通常は純度が90~98%位で,様々に着色している.天日塩についてはメキシコ,オーストラリアのような気象,地形条件の良い塩田からの製品は透明度が高く品質が良いが,地中海,アジア等の季節稼動で生産される製品は不透明で結晶内の液胞に母液を含むために純度が低い.

海水濃縮

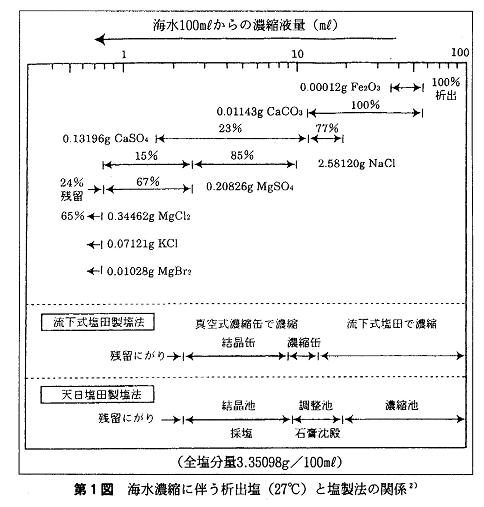

海水を天日濃縮していくと,溶解度の低い化合物から順に析出してくる.その様子を第1図に示す2).これは海洋深層水でも同じである.製塩に関する海水組成が表層水とほぼ同じであるからである.製塩は通常,最初の海水量が10分の1まで減った時(NaCl濃度が10倍に濃縮)に初めて塩が析出し始め,硫酸カルシウム(スケール成分)の析出も同時にあるが,やがて硫酸マグネシウムが析出する前で濃縮を止め,残液(母液)をにがりとして排出する.ここまでに濃縮される間が製塩工程となる.その間,母液濃度は上昇していくので,塩に付着する母液中の不純物は次第に多くなるが,遠心分離機で水分約2%まで分離され,飽和塩水で洗浄されるので,ほぼ一定純度の塩製品となる.煮詰めの品質管理が不適切でにがり領域まで煮詰められると,塩の純度はどんどん悪くなっていく.塩専売法が廃止されてから平釜せんごう法による特殊製法塩(法律上の用語)製品が数多く販売されているが,純度品質の面で濃縮管理の不手際が現われている3).

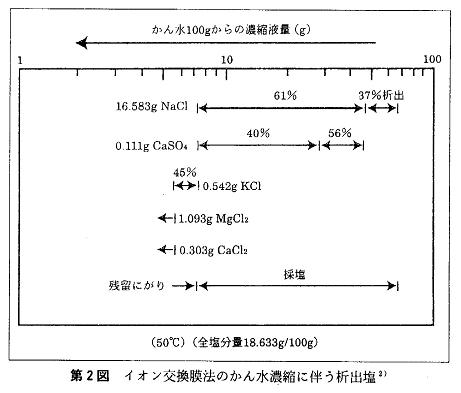

日本の製塩法では海水濃縮をイオン交換膜電気透析法で行っている.1972年にこの製法に全面的に変わった.従来の流下式塩田製塩法による海水濃縮では,海水の4~5倍濃度までしか濃縮できなかった.新しい濃縮法では,8~9倍のNaCl濃度まで濃縮でき,しかも一価イオン(Na+,K+,Cl-等)を通しやすく,二価イオン(Ca2+,Mg2+,SO42-等)を通しにくいので,せんごう(煮詰め)工程で伝熱障害の原因となるスケール成分のCa2+とSO42-が少ないかん水となる.したがって,せんごう工程上のトラブルは少なくなり,長期連続運転が可能となった.第2表に示すようにかん水組成も異なってくるので4),かん水濃縮工程中の塩類析出の様子は第2図に示すようになる2).最初にNaClが析出してくるので,早めに採取した塩の純度は高い.そのうち硫酸カルシウムも析出し始め,塩化カリウムが析出する前にせんごう工程を止め,母液をにがりとして排出する.ここまでに濃縮される間が製塩工程となる.塩と石こうとの分離は結晶の粒度,密度差により浮遊沈降法で行われる.塩結晶は遠心分離され,そのとき飽和塩水で洗浄して純度を上げ,品質を一定にする.煮詰め過ぎると,塩化カリウムが多く入ってくるので,製品中のカリウム濃度を0.25%以下になるように品質管理されている.旧専売塩を引き継いでいる商品名の一部塩製品がこれに当たる.

| 第2表 かん水、にがりの組成例4) |

|

塩 類 組 成 (g/kg) |

|

CaSO4 |

CaCl2 |

MgSO4 |

MgBr2 |

MgCl2 |

KCl |

NaCl |

| 天日塩田かん水* |

4.31 |

- |

10.33 |

|

15.32 |

3.28 |

106.18 |

| 天日塩田にがり** |

- |

- |

57.5 |

4.1 |

208.8 |

30.7 |

25.2 |

| 流下式塩田製塩法かん水† |

0.92 |

- |

21.19 |

|

37.24 |

7.05 |

211.3 |

| 流下式塩田製塩法にがり†† |

- |

- |

83 |

3.5 |

190 |

32 |

28 |

| イオン交換膜製塩法かん水* |

1.52 |

1.94 |

|

|

11.6 |

9.51 |

246.38 |

| イオン交換膜製塩法にがり** |

0.48 |

18.3 |

|

|

114.48 |

92.82 |

316.2 |

| *比重:1.106、29℃ **比重:1.308、温度不明 |

| †比重:1.219、26.0℃ ††比重:1.3131、31℃ |

| *48.2℃ **52.6℃ |

第2表を見ると海水の塩田濃縮ではにがり中に硫酸マグネシウムがある.このかん水を硫酸マグネシウム系かん水またはにがりと言う.塩製品にも微量の硫酸マグネシウムが入ってくる.それに対してイオン交換膜製塩法によるかん水やにがりには硫酸マグネシウムはなく塩化カルシウムがあるので,塩化カルシウム系かん水またはにがりと言う.当然,塩製品にも微量の塩化カルシウムが入ってくる.したがって,塩製品の分析値を見ればどちらの製法で製造された塩かは容易に判別できる.

かん水

ここで言うかん水は,例えば死海,グレートソルトレークのような湖水のかん水や地下かん水である.かん水はそれぞれ化学組成が異なる.それを原料にして製塩するには成分組成に伴う特性があり,一般的に論じられないので省略する.

岩塩

岩塩を原料として製塩する場合には,一般的には溶解して不溶解分を濾別し,かん水中のCa2+はCaCO3として,Mg2+はMg(OH)2として沈殿,濾別した後の精製かん水をせんごうする.純度の高い製品となる.

まれに透明で非常に純度の高い岩塩を産出する鉱山では,粉砕,筋別して食用塩にすることがある.いずれも海外から輸入されている商品である.

天日塩

海外の塩田で生産された天日塩を溶解して岩塩の場合と同じようにかん水精製工程を経てせんごうし,食用塩とする.旧専売塩を引き継いでいる食卓塩,精製塩といった製品がこれに当たる.かん水精製工程を経ないでせんごうした商品として多くの特殊製法塩がある3,5).

天日塩を粉砕,筋別して商品とした塩もある.日本では原塩,粉砕塩という旧専売塩系の塩や特殊製法塩もある.海外ではヨーロッパ,アジア諸国で食用として販売されている.

晶析法

かん水を濃縮して塩の結晶を得る晶析法にはいくつかある.それによって塩の結晶形が異なり,塩の品質に影響を及ぼす.晶析法は主として天日濃縮,せんごう濃縮がある.

天日濃縮

天日濃縮は太陽エネルギーと風(空気)の相対湿度差を利用する.第1図の天日塩田における製塩工程に示すように,塩の飽和濃度になるまで蒸発池,調整池(石こうを沈殿させる)を経て,結晶池に導く.そこで塩と石こうを析出させ,硫酸マグネシウムが析出する前に母液をにがりとして排泄した後,塩の層を鋤き起こして収獲する.大規模な天日塩田では,収獲した塩を飽和塩水で洗浄して山のように積み上げ,長い時間をかけて水切りをし,水分を涸らしてから製品として出荷する.

メキシコやオーストラリアのように,塩田に海水を取り入れてから製品になるまでに2年間もゆっくりと時間をかけて析出させた塩は,透明感の高い大きな粒の結晶が結合した形となり,純度は高い.乾期だけしか季節稼動できない塩田で析出させた塩は白く濁った細かい粒の塩が結合した形となり,純度は低い.

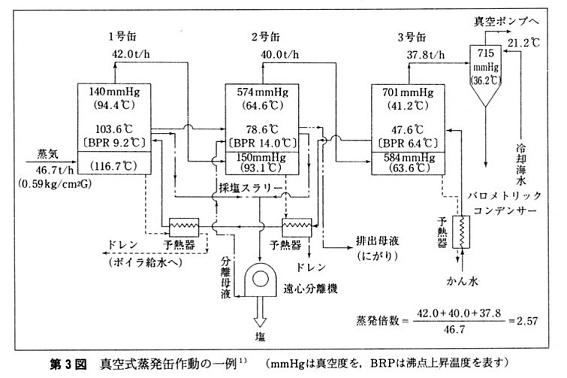

真空式せんごう法

真空式せんごう法は第3図に示すように1)例えば,3基のせんごう缶を直列に並べて(3重効用と言う),最初の缶(1号缶)にボイラーからの蒸気を入れ,沸騰して蒸発した蒸気を真空度を上げた次の缶(2号缶)の熱源として使用し,そこで蒸発した蒸気を更に真空度を上げた次の缶(3号缶)に使用する,熱利用効率の高いせんごう法である.

この方式で製造した塩の結晶は300 μm程度の立方体である.粒径が大きくなると,一般的に角が取れて球形に近くなる.特殊な流動状態にすることにより完全な球形の塩を作ることもできる.塩は遠心分離機で2%程度まで脱水洗浄され製品とするか,更に乾燥工程を経て製品とする.

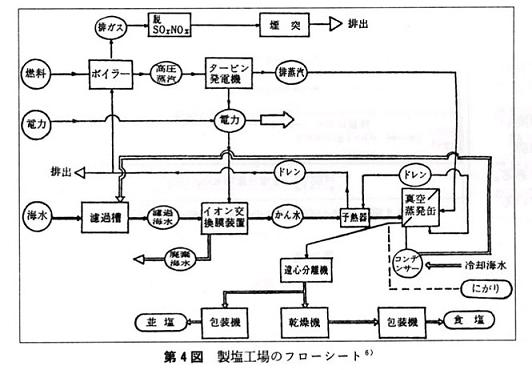

イオン交換膜製塩法では第4図に示すように6),電気透析で海水からかん水を得るに必要な多量の電

力(150~180 Kwh/t塩)を得るために自家発電装置を持っている.発電タービン排気を熱源にして真空式せんごう缶を運転するように系を組んだコゼネレーション化で熱利用効率を最大限に図って,コスト低下に寄与している.

加圧式せんごう法

加圧式せんごう法は蒸発缶で蒸発した蒸気を圧縮機またはインジェクター等を利用して加圧することにより蒸気温度を上げ,それを加熱源として同じ蒸発缶に供給するせんごう法である.ヨーロッパで多く使われている.

この方式で製造される塩の形状は真空式せんごう法の場合と同じである.

平釜式せんごう法

特殊製法塩のほとんどは平釜を使用してせんごうする.小さな立法体の塩が凝集した凝集晶となっているので,結晶形は無定形で母液を分離,洗浄しにくい.平釜で表面蒸発させるとホッパー型のフレーク塩ができる.アルバーガー法は加熱部と表面蒸発部を分けて,表面蒸発でフレーク塩を専属的に製造する方法である.

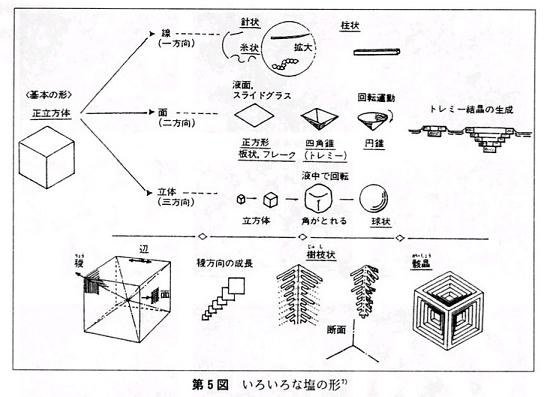

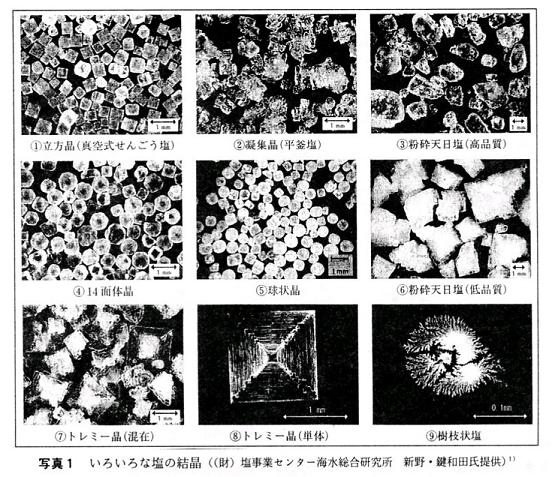

これまでに述べた塩結晶の成長に伴う形状変化を第5図に概念的に表し7),種々の結晶形状を写真1に示す1).

◇ 種 類 と 用 途

◇

塩製品の種類は第1表に示すように分類項目によっていろいろと呼び方が異なる.用途分類では大きく分けて工業用塩と食用塩になる.食用塩の純度は第3表に示すように国際食品規格で添加物を除き97%以上となっている8).工業塩最大の用途であるソーダ工業では,精製により高純度の塩として使われる.特殊な用途で大量に使われる冬期道路管理用の融氷雪用塩は岩塩の主要な用途である.

| 第3表 国際食品規格の食用塩8) |

|

項 目 |

規 格 |

|

純度 |

添加物を除き97%以上 |

|

ヨード(I) |

添加量保証 |

|

YPS* |

20 ppm以下 |

| 不純物 |

ヒ素(Asとして) |

0.5 ppm以下 |

| 銅(Cuとして) |

2 ppm以下 |

| 鉛(Pbとして) |

2 ppm以下 |

| カドミウム(Cdとして) |

0.5 ppm以下 |

| 水銀(Hgとして) |

0.1 ppm以下 |

| * フェロシアン化物 |

塩の用途は第4表に示すように様々である1).主として品質とコストとの関係で選ばれる.表には最近の使用量も付記されている.食品工業では,品質,供給が安定しており,安全性が保証され,価格が安いことが塩商品の選定基準となる.すべて自社製品の品質,製造,価格に大きな影響を及ぼすからである.

| 第4表 用途・塩種別塩の消費量(日本、千t)1) |

|

|

消 費 量 |

塩 種 |

| 用 途 |

1998年度 |

1999年度 |

2000年度 |

2001年度 |

国 産 |

輸 入 |

| 家庭・自家用 |

283 |

277 |

259 |

237 |

○ |

□ |

| 食品工業用 |

漬物 |

115 |

114 |

105 |

91 |

○ |

△ |

| 味噌 |

65 |

65 |

61 |

64 |

○ |

| 醤油 |

209 |

211 |

213 |

207 |

○ |

△ |

| 水産 |

232 |

232 |

226 |

218 |

|

△ |

| 調味 |

164 |

176 |

174 |

176 |

○ |

□ |

| めん類 |

30 |

30 |

30 |

- |

○ |

□ |

| パン菓子 |

22 |

22 |

21 |

- |

○ |

□ |

| 加工食品 |

120 |

123 |

130 |

127 |

○ |

□ |

| その他 |

18 |

21 |

25 |

83 |

|

| 小 計 |

976 |

992 |

985 |

967 |

|

| 工業用 |

染料顔料 |

19 |

19 |

16 |

- |

○ |

△ |

| 化学薬品 |

14 |

14 |

16 |

- |

○ |

□ |

| 合成ゴム |

5 |

5 |

4 |

- |

|

△ |

| 皮革 |

46 |

46 |

39 |

40 |

|

△ |

| 油脂 |

5 |

5 |

5 |

- |

|

△ |

| 窯業 |

1 |

0 |

0 |

- |

|

△ |

| 鉱業 |

5 |

5 |

4 |

- |

|

△ |

| イオン再生 |

56 |

58 |

63 |

63 |

○ |

△ |

| 染色 |

2 |

2 |

2 |

- |

○ |

△ |

| その他 |

15 |

14 |

15 |

57 |

|

| 小 計 |

166 |

168 |

165 |

160 |

|

| その他 |

家畜用 |

91 |

91 |

85 |

81 |

○ |

△ |

| 医薬用 |

41 |

41 |

40 |

47 |

○ |

□ |

| その他 |

6 |

6 |

12 |

16 |

|

| 小 計 |

138 |

138 |

138 |

144 |

|

| 融氷雪用 |

236 |

289 |

351 |

275 |

|

△ |

| 合 計 |

1,799 |

1,864 |

1,898 |

1,783 |

|

| ソーダ工業用 |

|

7,292 |

7,619 |

7,484 |

7,441 |

|

| 注 1) 2001年度の数量でめん類、パン菓子はその他の項へ、工業用の一部分はその他の項へ加算されている。 |

| 2) ○; 並塩・食塩、 □; 再製精製塩、 △; 原食・粉砕食 |

◇ 品 質 ◇

しかし,これらのことは家庭用ではそれほど問題にはされない.料理の味付けは塩のさじ加減一つでどうにでもなり,安全性については問題があっても3)消費者は製造者を信用するしかなく,相当高い塩でも使用量が少ないことから家計に及ぼす影響は無視できるほどである.したがって,製品に表示されている誇大宣伝文に引かれて,極端に言えば化粧品や薬と同じ様に高い塩ほど効果があるものと錯覚させられて購入する.

家庭用に市販されている塩の品質を調査したところ,第3表に示す国際食品規格の食用塩8)に不純物として掲載されている有害汚染物が入っている商品や純度97%以上という規格に適合しない食塩が多くあった3,5).また,塩にカルシウムやマグネシウムのミネラルが多いと記載されていても,身体に有効に働くほどの量ではないことは,計算すればすぐわかる.厚生労働省が毎年行っている栄養調査では,購入した食塩からの摂取量は多くても1日当たり2 g程度であるから,その中に1%入っていても20 mgにしかならない.カルシウムで600

mg,マグネシウムで300 mgが推奨摂取量とされていることと比較すれば,食塩からの摂取量を期待することは論外である9).

◇ 塩 と 健 康 問 題 ◇

塩が高血圧の原因となるという「塩仮説」の真実性を巡って大論争が続けられている10).塩が高血圧の原因となるのはせいぜい30%程度の真実性しかない.しかし,巷では100%の真実性を持っているものと誤解されている.そのため,塩を始めとし塩分の多い調味料である味噌,醤油,魚や野菜の塩蔵品の消費量も伸びない.ヒトで塩が高血圧の原因となる比率はせいぜい30%程度(食塩感受性の体質を持った人々)であり,大半の人々には関係ない.高血圧は遺伝的要因が強いので,高血圧家族歴でない人々は塩摂取量を気にする必要はない11).

塩分摂取量を少なくするために減塩や食塩代替物の使用が勧められている.減塩で降圧効果のある人は限られており,危険な場合もある.塩化カリウム入りの食塩代替物も危険性が高い.詳細に述べる紙幅がないので,http//www.saltscience.or.jpを参照されたい.

◇ 今 後 の 展 望 ◇

塩が自由化になり2005年から関税は基本税率(500円/t)になるので,食品工業分野にも海外から安価な塩が輸入されてくるであろう.しかし,日本の気象条件からして塩の固結は避けられない.これを避けるにはフェロシアン化物を添加すればよい.この化合物は昨年突然に十分な安全性も確認されないままに食品添加物に認定された.グローバルスタンダードに合わせるという名目で,実質的には外圧に負けた.完全な安全性評価のデータがないままに,JECFA(WAO/WHO合同食品添加物専門家委員会)は過去に事故がなかったことを評価してADI(一日許容摂取量)を定めた代物である.

国産のイオン交換膜製塩法による食塩や天日塩再製の精製塩にはYPS(フェロシアン化ソーダ)を入れないで,先入れ先出しの製品在庫管理を厳密にすることで,固結防止対策を講じ,クレーム防止に対応していくようである.

食品工業界がいずれの製品を選ぶか今後の問題であるが,筆者としては塩専売時代からの技術蓄積が豊富で,安定供給と安全性が高く,消費者に迅速に対応できる国内塩に分があるように思われる.

家庭用塩の小物商品については,国産品,輸入品を含め品種と数量が非常な勢いで増加している.その反面で安価で品質の良い旧専売塩(現在では生活用塩と称している)の数量が激減の傾向をたどっている.消費者は物珍しさと自己満足で商品の中身がよくわからないまま宣伝力に引かれて商品を購入している.しかし,商品の正体がわかり,コスト対効果の判断がつくようになれば,生活用塩が復活してくると思われるが,それには長い時間がかかるであろう.

参 考 文 献

1)橋本壽夫,村上正祥:塩の科学,朝倉書店 (2003)

2)橋本壽夫:製塩法と塩の品質,日食科工誌,49,437 (2002)

3)新野靖,西村ひとみ,古賀明洋,中山由佳,芳賀麻衣子:市販食塩の品質(Ⅱ),日本調理科学会誌,36,305 (2003)

4)日本海水学会編集,海水利用ハンドブック (1974)

5)新野靖,西村ひとみ,古賀明洋,篠原富男,伊藤浩士:市販食塩の品質,日本調理科学会誌,32,133 (1999)

6)村上正祥,藤原滋:イオン交換膜電気透析法による製塩の現状と将来,海水誌,34,49 (1980)

7)村上正祥:食塩の結晶形態について,海水誌,40,17 (1986)

8)FAO/WHO:Codex Standard for

Food Grade Salt,CX STAN 150-1985

(1999)

9)(財)塩事業センター技術部:塩なんでもQ&A (2001)

10)橋本壽夫:海水誌,塩と健康 (3) - 塩と高血圧問題に関する論争,54,366 (2000)

11)橋本壽夫:塩と健康の科学,(財)塩事業センター技術部 (1998)

|