|

たばこ産業 塩専売版 1990.07.25

「塩と健康の科学」シリーズ

日本たばこ産業株式会社塩専売事業本部調査役

橋本壽夫

食塩摂取量と高血圧性疾患その他死亡率や受療率との関係(2)

生活が豊かになり時間的にゆとりができてくると、体調が悪ければすぐ医院、病院を訪ねるようになる。また、予防医学の見地から疾患の早期発見、早期治療のために集団検診体制が充実され、呼びかけられて検診を受けるようになる。

このような中で血圧測定は簡便にできることから、問診、触診、観察と一連の初診診察の中の一項目として入っており、高血圧症の自覚がなくても、すぐその場で発見される。その後は治療または様子を見るため医師のもとへ通うようになる。

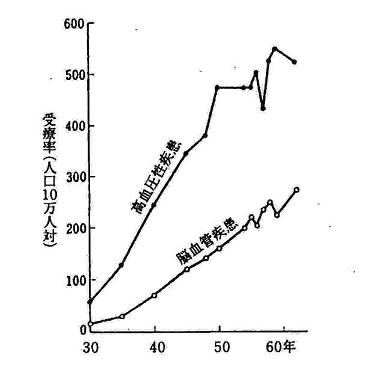

そのような人たちの比率がどのように変化してきたかを表しているのが図1である。これは厚生省が発表している患者調査の結果である。

図1 疾患受診率の推移 (総数)

高血圧性患者の受療率は昭和30年から50年まで急激に増加しており、昭和50年の受療率は30年の時の約8倍にもなっている。その後の伸びは停滞している。

脳血管疾患の受療率は最近若干の増減があるものの、大きくみれば、昭和30年から61年まで直線的に急速に増加してきたといえる。昭和61年の受療率は30年の約18倍にもなっている。

これらの結果は冒頭に述べたような世の中の生活程度の向上、社会医療的インフラストラクチャーの充実度合いとの相関が高いものと思われる。

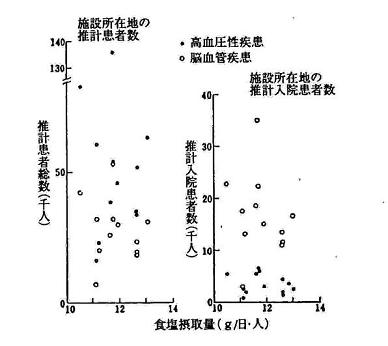

これらのグラフと食生活の変化を結びつけることはできないが、食塩摂取量との関係でみることができるもう一つの指標がある。それは図2に示す患者数である(この統計値は昭和62年度しかなく、残念ながら傾向がみられない。今後は3年毎に発表されるデータで傾向が明確になってくる)。

図2 食塩摂取量と患者調査結果 (昭和62年度)

この図を見ると推計患者数では高血圧性疾患、脳血管疾患とも食塩摂取量とは関係なく、このことは推計入院患者数についても同じである。

先に死亡率でみた場合には、食塩摂取量と高血圧性疾患とは関係なく、脳血管疾患とは関係がありそうな結果であったが、受療行為がなされている推定患者数でみると、いずれの疾患も食塩摂取量とは関係ないという結果になっている。

お詫び:先に約束した脳血管疾患の内訳である脳出血、脳梗塞、その他の脳血管疾患と食塩摂取量との関係をみることは今回できなかった。その理由は、出典の主要死因別訂正死亡率には個別の数値がなく、人口動態調査にはあっても生の数値である。訂正死亡率の数値にするには、種々の補正係数を用いなければならなかったからである。今後の研究課題としたい。

|