|

たばこ塩産業 塩事業版 2004.07.25

Encyclopedia[塩百科] 36

(財)ソルト・サイエンス研究財団専務理事

橋本壽夫

最近の人気商品市販の「にがり」その組成実態を考察する

最近「にがり」が大変な人気商品となっている。このブームに応えて市販されているにがり商品を綿密に調査した書籍「塩とニガリがよくわかる本」玉井恵著が発行された。これまでに「にがり」とは言えない商品が販売されていることに気付き本紙(15年11月25日)で取り上げたことがあるが、この書籍には多数の商品をデータ付で掲載されており、データ整理してみると、驚くべき出鱈目さで市販されているにがりの多いことが判った。ここに「にがり」について整理し、「にがり」購入時の参考に資したい。

製塩した後に残る液体

にがりとは海水を濃縮して製塩した後に残る液体である。釜から塩を取り出して塩を水きりするときの液は母液の場合とにがりの場合があるが、にがり製造者は母液もにがりとして販売しているようである。

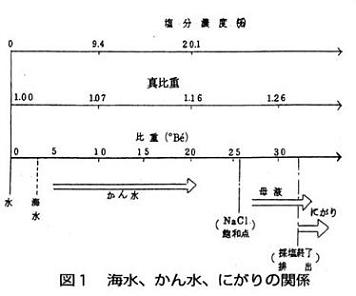

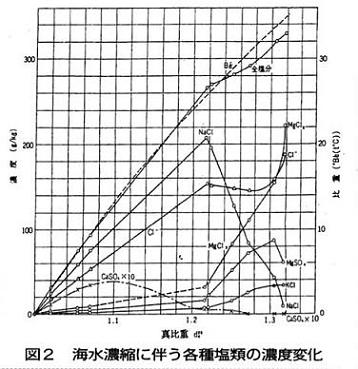

海水濃縮工程で、塩分濃度、比重との関係で海水、かん水、母液、にがりを整理すると図1のようになる。塩分濃度とボーメ比重は大体同じ数値である。密度(真比重)は4℃の単位容量の水の重さとの比である。通常、製塩工程ではボーメ比重で濃度管理を行う。約3度ボ−メの海水が濃縮されて塩が析出してくる26度ボーメまでをかん水と称し、それ以後の塩が析出し続ける約32度ボーメまでを母液と称する。それ以上の濃度になると塩も析出するが、硫酸マグネシウムが析出してくるので、採塩を終了し、残った液をにがりと称する。すなわち、約32度ボーメ以上、真比重では約1.30以上をにがりと称する。これを真比重と各種塩類濃度との関係で示すと、図2のようになる。

つまり、真比重1.22から1.30位までに塩の析出があり、溶液(母液)中の塩(NaCl)濃度は低下し、逆に塩化マグネシウム(MgCl2)、硫酸マグネシウム(MgSO4)、塩化カリウム(KCl)などの濃度は上昇している。

にがりとなる真比重が1.3以上では、塩化マグネシウムが一番多く含まれ、次に硫酸マグネシウム、塩化カリウム、塩となっているのが判る。したがって、食品添加物におけるにがりの呼称は粗製海水マグネシウムとなる。

一部不純物があり、精製されていないから粗製という言葉が前に付いている。後の図3で示すようにほとんどがマグネシウムである溶液となっている。

「天日」と「流下式」の違い

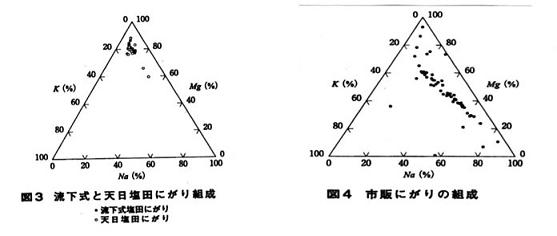

実際の天日塩田にがりや流下式塩田にがりの組成は前記のことをよく表している。

特殊なグラフであるが、マグネシウム、カリウム、ナトリウムの合量を100として各成分を%で表して座標軸に取った三角図表で示すと、図3に示すようにMg含有量の多い上部に集中している。

市販にがりの組成実態

市販にがりの組成を同じ三角図の座標軸で示すと図4のようになる。これらの点は販売者が書籍の中で示している組成から計算されたものである。

塩が異常に多くカリウムが異状に多い商品が数点見られるが、図3と比較して総じてナトリウムが多くにがりの領域にない商品が圧倒的に多い。これは後の図で一層明らかになる。

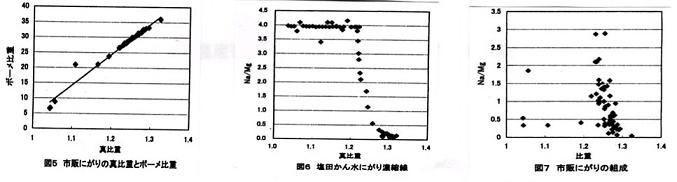

異常な分析値が見られたので、著者に確認したところ、一応、外部機関からの分析値である、とのことであった。ちなみに、ボーメ比重と真比重と関係をプロットしたところ、図5に示すように異常な点は少なく、きれいに相関している。但し、ここではボーメ比重32度以下、真比重1.3以下の製品がほとんどであり、にがりではなく母液をにがりと称して販売している。これを見ると左下の商品2点は3度ボーメの海水を6度ボーメ、9度ボーメと2,3倍に濃縮しただけのひどいで物である。

海水濃縮とNa/Mg比の関係

海水を濃縮していくと図2に示すように濃縮につれて塩化ナトリウム濃度と塩化マグネシウム濃度が上昇するが、その比は一定である。真比重が1.2を過ぎる頃から塩化ナトリウムが析出してくるので、塩化ナトリウムの濃度は低下するが塩化マグネシウムの濃度は上昇する。

すなわち、ナトリウムとマグネシウムの比(Na/Mg)を採って真比重との関係で表すと図6のようになる。これは海水利用ハンドブックに掲載されている塩田かん水とにがりの濃縮データから計算してプロットした図である。

かん水では2,3異常な点が見られるが、真比重1.2位まではNa/Mgの値は4.00位で一定である。塩化ナトリウム(塩)が析出するにつれて、その値は下がり、にがりの領域になる真比重が1.3位では、それらの値は0.3以下になる。

この考え方で市販にがりを整理すると図7に示すようになる。Na/Mg比が異常に高い3点を除いているが、この図から明らかなように、ほとんどの商品が母液をにがりと称して商品にしていることが判る。

真比重が1.3に近く、Na/Mg値が0.3以下の商品がにがりと言える。Na/Mg値が0.3位で真比重の小さい商品は、このにがりを水で薄めた商品であると考えられる。水で薄めてもNa/Mg値は変わらないからである。

これらの商品には通常、成分組成までは記載されていない。せいぜい真比重くらいであろう。真比重が1.3に近い商品がにがりに近いと言えるが、Na/Mg値が1位の商品はなめてみると塩味が感じられる。

にがりでは塩味はまったく感じられずいわゆる苦味や刺すような刺激的な味がする。したがって、商品の選択には原液を少しなめてみることで判断する。

「濃縮にがり」の相違点

海水濃縮にがりとイオン交換膜海水濃縮にがりでは表1に示すように組成が異なる。イオン交換膜濃縮にがりでは硫酸マグネシウムがなく、塩化カルシウムがある。海水蒸発濃縮にがりでは塩化カルシウムがなく、硫酸マグネシウムがある。これはイオン交換膜の性質で硫酸イオンを通しにくい結果として硫酸イオンが足りなくなり、カルシウムイオンが余ってくるからである。市販にがりはほとんど海水蒸発濃縮にがりである。ミネラル補給の観点からは、カルシウムがあり、ナトリウムが少なく、カリウムが多いので、イオン交換膜にがりの方が優れている。但し、その他の微量ミネラルまで考察すると、どちらが優れているかを判断するデータはない。

| 表1 にがりの組成 (%) |

|

NaCl |

KCl |

MgCl2 |

MgSO4 |

MgBr2 |

CaCl2 |

| 塩田製塩にがり |

2 - 11 |

2 - 4 |

12 - 21 |

2 - 7 |

0.2 - 0.4 |

- |

| イオン交換膜製塩にがり |

1 - 8 |

4 - 11 |

9 - 21 |

- |

0.5 - 1 |

2 - 10 |

現状の市販にがりの濃縮程度から考えると微量ミネラルの摂取を期待できるとは思えない。

Mg当たりの価格の比較 中には見せかけ商品も

商品価格が記載されているので、価格にどれだけの差があるかを示す。にがり商品価格は、製造コスト、容器、包装コストで大きく変わると考えられる。

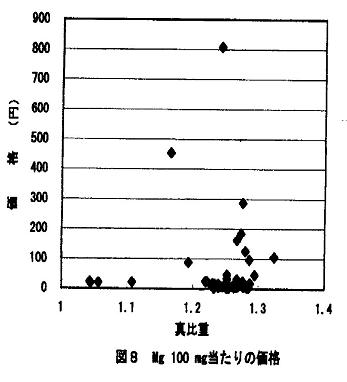

現に単位容量当たりの価格でも大きな差があるが、ここでは、にがり最大の成分であるMg 100

mg当たりの価格を比較して図8に示した。

ほとんど商品は100円以下で、50円以下の商品が多いが、中には桁違いに高く効果のあるように見せかけている商品もあることがわかる。

ちなみに、1日当たりのマグネシウム所要量は300 mgで、許容上限摂取量は700 mgである。平成14年度の国民栄養調査の結果は259

mgで、少し不足している状況である。

これまで述べたことが消費者の商品選択の一助となれば幸いである。

|