|

�������Y�Ɓ@�����ƔŁ@2003.06.25

Encyclopedia[���S��]�@�Q�R

(��)�\���g�E�T�C�G���X�������c�ꖱ����

���{��v

�u�����p���v�����̔w�i�Ɩ��_

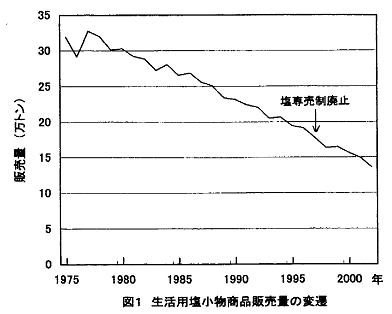

�@1997�N�����ꔄ���x���p�~�ɂȂ����B���ꔄ���Ƃ�(��)�����ƃZ���^�[�����p�����B���̖����̈�͖��ƕ⊮�Ɩ��ŁA�����p���̏������i���������鎖�Ƃ��s���Ă���B�ꔄ�p�~��U�N�Ԃ��o�āA2002�N�x�̉��̔��ʂ̓��v�l�����\���ꂽ�B������@��1975�N�Ȍ��5 kg�ȉ��������i�ɂ��āA�����p���̔̔��ʂ��ǂ̂悤�ɐ��ڂ��Ă������������A�������̖��_���N����B

�P�D�����X�������ǂ�u�ƒ�p�����v

�@�ƒ�p�������i�̖����Ƃ��ăC�I�������������@�ɂ��H��5 kg, 1 kg���ƁA�A������n���Đ�����������1

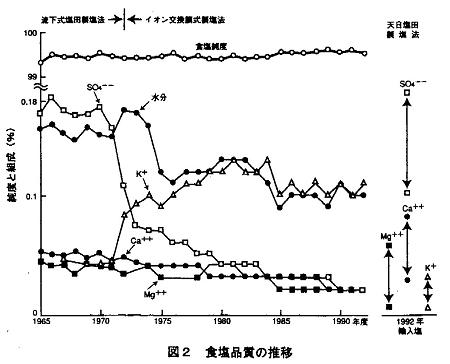

kg����H�쉖100 g�܂ʼn���ނ��̏��i(�\�P��CS���ŕ\��)������B���������v�����̔��ʂ̐��ڂ��}�P�Ɏ����B���{�̐����@���C�I�������������@�ɑS�ʓ]�����ꂽ�̂�1972�N�̂��Ƃł������B�}�ɂ͂��̌��1975�N���玦���Ă���A�ŏ��傫���ϓ����Ă���̂́A�~���̍앿�ɂ��e���ł���B�����̏������i�̔̔��ʂ�35���g���゠�����B

�@�@�@�@�@

�@ ���̌�A�̔��ʂ͂قڈ��̌��z�Ō����������A2002�N�ɂ�14���g�����A10���g�����̂����Ԃ̖��ƂȂ��Ă���B���̐ꔄ����1997�N�ɔp�~����A�͏o���ŊC������̐��������R�ɏo����悤�ɂȂ����B

�@ ����Ȍ�A�n��Y�Ƃ̐U���A�C�m�[�w���̗��p�A�C�O����̗A���Ȃǂɂ�菬�����i���s��ɂǂ��Ƃ��ӂ��悤�ɂȂ����B���R�A�����p���̏������i�̔��ʂ͌������A����܂ł̌������z�����}�ɂȂ邱�Ƃ��\�z���ꂽ���A���̂Ƃ���]���ƕς�炸�̔�����őP�킵�Ă���悤�Ɍ�����B

�@ �������A�A�����̊ł���{�ł܂ʼn�����A���ꐻ�@���̔̔��c�Ɨ͂̐����Ɛ�`�͂̋������l����ƁA����͋}���Ȍ������z�ƂȂ�A�����p���̐��ʂ������ĉ~���Ȗ��ƕ⊮�Ɩ����ł��Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B

�Q�D�����ȉ��łȂ��u����p���v

�@�����ꔄ�@�ł͎��v�̏��Ȃ����A�Ⴆ���܉��Ȃǂ͗p�r�A������ł��鉖(����p��)�Ƃ��Đ����҂��ꔄ���Ђɓ͏o�āA�ꔄ���������Ƃ��ĉ��H�����嗬�ʂł��鐧�x�ɂȂ��Ă����B�������A�C���Z�k�ɂ�鐻���͋����ł������B

�@ �ꔄ���O�ꂽ���݂̉����Ɩ@�ł́A����p���͓��ꐻ�@���Ɩ��̂�ς��A�����Ȃ֓͏o�Ăǂ�ȉ��ł������Ƃ��ĉ��H���̔��ł���B�C���Z�k�ɂ�鐻�����͏o�ł�Ώo����B

�@ �����@�����c��������C�I�������������ɑS�ʓI�ɓ]�������Ƃ��A���c��������̉��̂悤�ɋ�`�������܂����̔��������������҂�������A����p���̓͏o���x��K�p�����B���R�A�ޓ��̔̔��헪�͋�`���������邱�Ƃ��������邱�Ƃł������B���̂��߂ɂ́A�C�I�������������@�ɂ�鉖�͉��w���ŏ��x�������A�����Ŗ�݂����ȉ��ł���A�Ɛ���Ɏ��А��i�̗D�ʐ����`���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@ �͂����Đ��@�]���ł��̂悤�ȏ����ȉ��ɂȂ����̂ł��낤���B�����u�H���v�̑g���ω����}�Q�Ɏ�

���B

�@�@�@�@�@

���@�]���ɂ�藰�_����J���E�����̂悤�ɑ傫���ω����������ƁA�J���V�E������}�O�l�V�E�����̂悤�ɂ��܂�ω����ĂȂ�����������A�����ď����Ŗ�̂悤�ȉ��łȂ����Ƃ͈�ڗđR�ŕ�����B��`���ԈႢ�ł��邱�Ƃ�\���Ă���B

�@ ����p���ɂ́A�E�[�ɕt�L����Ă���g���̗A�����V�����������Ƃ��Đ��ɗn�����A�����ōČ��������č���鏤�i������B�Č����H���͕��������̂P��i�ł�����A�K�����̌������̕s�����ʂ͌���B

�@ �܂�Ca, Mg, K���̋�`�����͌����āA�����ɋ߂����ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂悤�ɂ��č�������i���̉��ނ������Ă���ƌ������Ƃ́A�����̉��ނ�l�דI�ɓY�����Ă��邱�Ƃ�\���Ă���B

�@ ���@�]���ʼn��w�����i�̉��ɂȂ����Ƃ����C���[�W��ł��o�����߂ɉ��w���Ƃ������t���g���Ă���B������Ԉ�����������ł���B

�@ �C�I�������������@�͉דd���q(�C�I��)���C�I����������⿂��������镨�����ۂ𗘗p�����C���Z�k�@�ł��邽�߁A�C�I���łȂ���A��������������łȂ���Ζ���ʂ��ĔZ�k����Ȃ��B�C�I���ɂȂ��Ă��Ȃ�����L�Q�L�@���̂悤�ȊC���������͖���ʂ�Ȃ��̂ʼn����i�֓����Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��B

�@ �A������n���Đ����Đ���������������H�쉖�̏��x�A�g���͐̂���قƂ�Ǖς���Ă��炸�A���x�̍������ł���B

�@������C�I�������������@�ɂ�鉖�ƍ������ď���҂�f�킹��悤�Ȍ����������Ă��邱�Ƃ���

��B

�R�D���ɂ͂т���t�@�f�B�Y��

�@�u�t�[�h�t�@�f�B�Y���v�|��������Ȃ����t�ł���B�t�@�f�B�Y��(Faddism)�Ƃ́u���s���Ԃ�v�u���D���v�Ƃ����Ӗ��ł���B���N�̂Q���ɓ��{�C���w��̊C���Z�p���C��J�Â��ꂽ�B���̐܂ɁA�Q�n��w����w���̍��������́u�t�[�h�t�@�f�B�Y���|�H�ׂ��̏��E�\�E�z���g�|�v�Ƃ�������ōu�����ꂽ�B�����ɂ��ƁA�u�H�ׂ��̂�h�{�͌��N��a�C�֑傫���e�����邪�A���̉e�����ߑ�ɐM������]�����邱�Ƃ��t�[�h�t�@�f�B�Y���ƌ����B�ǂ̒��x�܂ł͓K���ŁA�ǂ�ȏ�Ȃ�ߑ�Ȃ̂��Ƃ������f�͓���A�ߏ��]�����܂����ł͂��邪�A�̂ւ̍D�e���∫�e�������Ƃ���Ɍ������Ă�_�ł���B�}�X���f�B�A�����グ��b��ɂ͂Ƃ����t�[�h�t�@�f�B�Y���I������v�ƃe�L�X�g�̒��ŏq�ׂĂ���B�܂��A�t�[�h�t�@�f�B�Y���̗ތ^�Ƃ��ċ�̓I�Ȏ�������̂悤�ɋ����Ă���B

�@

�����錒�N�H�i�F�H�i�E�H�i�����́g����h����������B

�A

���N�ւ̍D�e�����������H�i�̔����I�ȗ��s�F�g�����̂��A�|�哤�ȂǁB

�B

�H�i�ɑ���s���̐�F�g�V�R�E���R�h�̋����A�g�l�H�E�����h�̊Q�����B

�@���̍u�����Đ}�P������ƁA�O�q�������Ƃ���l���āA�����@�̓]���ȗ��A�����ԃt�[�h�t�@�f�B�Y�����͂т����āA���ꂪ��̓I�Ȕ̔����тƂ��Č���ꂽ����͉��������đ��ɂȂ��̂ł͂Ȃ��낤���A�Ǝv���B

�@ ���̏���ʂ͑S�̓I�Ɍ���ƁA�����w���f���Đl�������������Ⴂ�������ŐL�тĂ���B�}�P�Ɏ����ƒ�p�������i�̎s��K�͂͌��݂ł�35���g���ȏ゠��Ǝv���邪�A�����p�������������A����p��(���݂ł͓��ꐻ�@��)�ɒu��������Ă���B����̓t�[�h�t�@�f�B�Y���̒[�I�Ȍ���ł���B

�S�D���ېH�i�K�i�ƗA���̌���

�@�H�i�̈��S���ɂ��ċߔN���낢��Ȗ�肪�\�I����A����҂�s���Ɋׂ�M�p���Ȃ����Ă���B�ē������s��ۂȑΉ��Ŕᔻ����Ă���B

�@ ���ꔄ����̐ꔄ���ɂ��Ă͐ꔄ���ЁA���{���������S����ۏ��Ă����B���݂ł͐����p���͉����ƃZ���^�[���ۏ��Ă���B���ꐻ�@���̈��S���͐����ҐӔC�ł���B

�@ �����ꔄ�P���̐�����Ƃ́u�H�p���̈��S�q���K�C�h���C���v������ݒ肵�A���S�q�����݂��Ĉ��S����ۏ��Ă���B���̒��Őݒ肳��Ă���i�����\�P�Ɏ����B�\�P�����ېH�i�K�i�̒��ŐH�p���ɂ��Ă������Ă���A�q�f�ȉ��̗L�Q�s�����̐ݒ�l�ɂ��ẮA���{���H�Ɖ�ł͍��ۋK�i�l�����������ق�1/2�ɐݒ肳��Ă���B

�@�H�p���̍��ۋK�i�ł́A���x��������œY����������97���ȏ�ƂȂ��Ă���B����͓V�����ɓ����Ă����`����������Ȃǂ̕s�n�������R���ȉ��ɗ}����K�i�ł���B

�@���{�Ń~�l�������b�`��搂�����ɂ��Ă��鐻�i�̒��ɂ͂��̋K�i�����Ă��Ȃ����i������B

�@ �t�����X�Ȃǂ���A������Ă��鉖�ɂ����̋K�i�����Ă��Ȃ����i������B�C�����h���C�A�b�v���ă~�l���������E�ꑽ���ƃM�l�X�u�b�N�ɓo�^����Ă��鉖�́A���̋K�i���猾���ΐH�p���ł͂Ȃ��B

�@�H�i�̍��ۗ��ʂ��~���ɂ��邽�߂ɐ��肳�ꂽ���ېH�i�K�i���������A�K�i�����Ă���H�i�̗A���̔����ł���B���{�͐H�p���̍��ۋK�i��������ĂȂ��̂ŁA���̋K�i�����Ă��Ă��A���ł��Ȃ��B

�@ ���̒[�I�ȗႪ�H�i�Y�����̖��ł���B��NYPS���Y�����ꂽ�����A������Ė��ƂȂ�A�}�YPS���H�i�Y�����Ɏw�肳�ꂽ�B���̋K�i�ɂ͓��{�ŏ��F����Ă��Ȃ������̐H�i�Y�������Y���ł���悤�ɂȂ��Ă���B���̂悤�ȓY���������������͗A���ł��Ȃ��B

�T�D�G�l���M�[�̏���ʖ���

�@���ꐻ�@���͂قƂ�Ǖ����Ŏϋl�߂�B�G�l���M�[���p�����������A���ꂾ���R�X�g���ɂȂ�B�ϋl�߂邩�́A�A������n�������O�a���ł�������(���̏ꍇ�������ł͈�ԃG�l���M�[�����Ȃ�)�A�Z�k���ŔZ�k���������ł�������(�����A�C���̂T�{���x��)�A�C�����t�Z�����łQ�{���炢�ɔZ�k�������ł�������A�Ƃ��܂��܂ł���B�\�Q�͐̂̐����@�ƌ��݂̐����@�ŁA���P�g��������̐����ɂǂ̂��炢�G�l���M�[���g���Ă�������\���Ă���B�������Ŏϋl�߂邩�Z�x��15���ʂł���B���ꂩ�牖�P�g��������ɕK�v�ȔM�ʂ��(100)�Ƃ��Ċe�����̔M�ʂ����������ɋL�ڂ����B

�@ �������Ɛ^�ł�1/4����1/5���x�ɔM�ʂ͒ቺ���A����Ɍ���ł͂��������M�ʂ͒ቺ���A�������オ���Ă���B�O�a�����ϋl�߂Ă���A���̌����͂��������ǂ��Ȃ�ł��낤���A�C���̂Q�{���x�̔��������ϋl�߂�Ƃ��ɂ͌����͂����ƈ����Ȃ�B�����Ɛ^�ł̓G�l���M�[����ʂɔ���ȍ��������A�^�̉��{���̃G�l���M�[���g���ĉ�����邱�ƂɂȂ�̂ŁA�����o�ϓI�ɂ͔���ȃG�l���M�[�̖��ʎg�������Ă���A�Ƃ�������B

�@ �t�[�h�t�@�f�B�Y�����������ē��ꐻ�@���̔̔��ʂ��L�сA�����p���̔̔��ʂ��������Ă���p������ƁA�ꔄ����ɕK���ɗǕi���̉���ቿ�i�ň��苟���ł���悤�ɋZ�p�J�����s���Ă����Z�p�҂̓w�͂͌��ʓI�ɉ��ł������̂��A�Ƌ^��Ɏv�����Ƃ�����B

|