|

�������Y�Ɓ@�����ƔŁ@�@1999.11.25

���Ȃ�ł��p���`

(��)�\���g�E�T�C�G���X�������c�ꖱ����

���{��v

���̈Ⴂ�ɂ�閡�ւ̉e���́H�I

�@�ŋ߂ł̓|�e�g�`�b�v�X�ȂǃX�i�b�N�َq�ɂ��u�����̉��v�Ȃǂ̓��ꐻ�@�����g�p����Ă���悤�ŁA���̂��Ƃ���ɂ�������Ă���A�Ȃ��Ȃ����Ȑ�`���ȁA�Ɗ��S�������܂��B���ꐻ�@���́u���R���v�A�܂��́u�V�R�̉��v�Ƃ����C���[�W���o���オ���Ă���悤�ŁA����҂͒l�i�����������Ă��C�ɂ����A���̃C���[�W���L�ۂ݂ɂ��ē��ꐻ�@�����w�����Ă���A�Ƃ����̂����Ǝv���܂��B�Ƃ��낪�A�������̐����Ǝ҂ɂ��ƁA���ꐻ�@�����g�p�����ꍇ�A�����p�����g���������d�オ��A�����ǂ��Ȃ�A�Ƃ����b������悤�ł��B���̂ւ�̎��Ԃ�����āA�����X�̔̔��ɂ��A�K�Ȏw�������肢�ł���A�Ǝv���܂��B�܂��A�ȑO�́w�Ȃ�ł��p���`�x�ŁA�u�����̉��v�Ɛ����p�������w�I�ɔ�r����Ă���܂������A���͉��w�I�ɔ�r������̂ł͂Ȃ��A���o�̖��ł͂Ȃ��ł��傤���B���̕ӂ�����߂ĉ�������肢�������܂��B�@�@�@�@�@ �@�@�@�i�R�������s�̔̔��X���j

�@���̈Ⴂ�ɂ�閡�̈Ⴂ�͔��ɓ�����ł��B�N�ɂł�����قǖ��炩�ɈႤ�̂ł����낵���̂ł����A�킸���ȈႢ�����ʂł���l�Ƃł��Ȃ��l�����郌�x���̖��̈Ⴂ���A���ׂĂ̐l�����炩�Ɏ��ʂł��邩�̂��Ƃ��Ɏv�����܂��ď��i�����ʉ������悤�Ɍ��������A�̔����Ă�����̂������悤�Ɏv���܂��B���̈Ⴂ����ϓI�ȃ��x������q�ϓI�ȃ��x���ɕς��ɂ́A���̑g���������ǂ̒��x�ς��悢���ɂ��ẮA�n���I�A�����I�Ɍ������ꂽ�f�[�^�͂قƂ�ǂ���܂��A�������f�ГI�Ɍ������ꂽ�f�[�^������܂��̂ŁA�������Љ�܂��傤�B

���m�łȂ����̈Ⴂ

�����s����������Z���^�[��������

�@���̒������ʂ̊T�v�ɂ��Ă͑O�ɏЉ�(����10�N�W��25����)���܂������A�����̈Ⴂ�ׂ��Ƃ��낾����������x�Љ�܂��傤�B

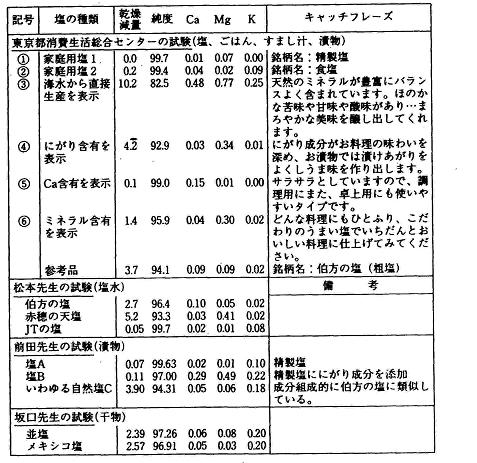

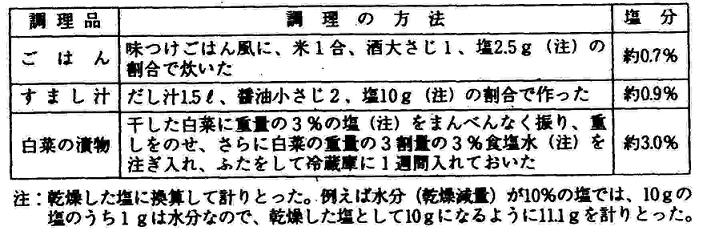

�@ �e�X�g�����������\�|�P�Ɏ����U��ނł��B�\�|�P�ɂ́A���̑��Ƃ��āA���̌�ŏq�ׂ�Ɏg��ꂽ�����ď����Ă���܂��B�H���e�X�g�ɂ�30�l���Q�����܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�\�|�P�@�H���e�X�g�ɗp������

�@�@

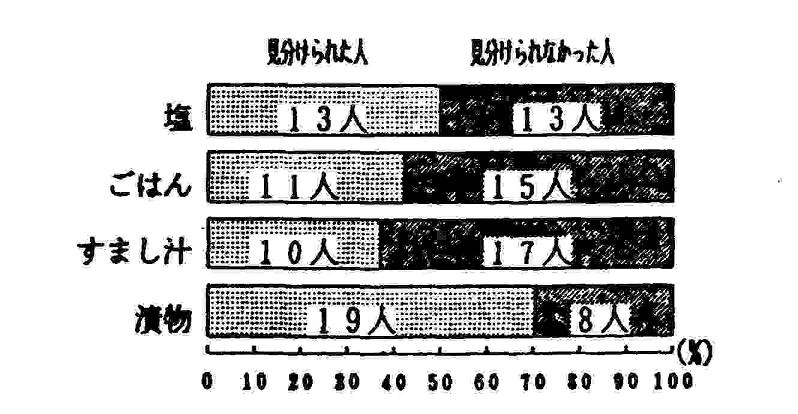

�@ �e�X�g�͉����̂��̂��Ȃ߂Č������邱�ƂƁA�����g�����\�|�Q�Ɏ��������i��H�ׂČ������邱�ƂŁA���������g���������Q�_�ƈ���������g���������P�_�̍��v�R�_�̓��ŁA�ǂꂪ�Ⴄ���A�܂�����Ă���ǂ��炪�D������I�ԕ��@�ōs���܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�|�Q�@�H���e�X�g�ɗp���������i

�@�e�X�g�P�ł́A�Ⴄ�����g�����������������邱�ƂŁA�@�ƇB�̑g�����A�@�ƇC�̑g�����Ƃ��܂����B�܂�A�������Ƃɂ��萬���̑��������r�����̂ł��B���̌��ʂ������ƁA�@�ƇB�̑g�����ł��}�|�P�A�@�ƇC�̑g�����ł��}�|�Q�Ɏ����悤�ɂȂ�܂����B����������������Ȃ������l�̕����������ʂ��قƂ�ǂł������A�B�ꌩ������ꂽ�͇̂@�ƇB�ō�����Е���H�ׂ��Ƃ��ł����B�@�ƇB�̉����Ȃ߂Č�������ꂽ�l�ƌ��������Ȃ������l�̐��͓����ł����B���Ȃ킿�A�������ƊC�����璼�ڍ��ꂽ���Ƃ̔�r�ł͒Е��ȊO�͂قƂ�nj��������Ȃ������̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�|�P�@�@�ƇB�̑g�ݍ��킹

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�|�Q�@�@�ƇC�̑g�ݍ��킹

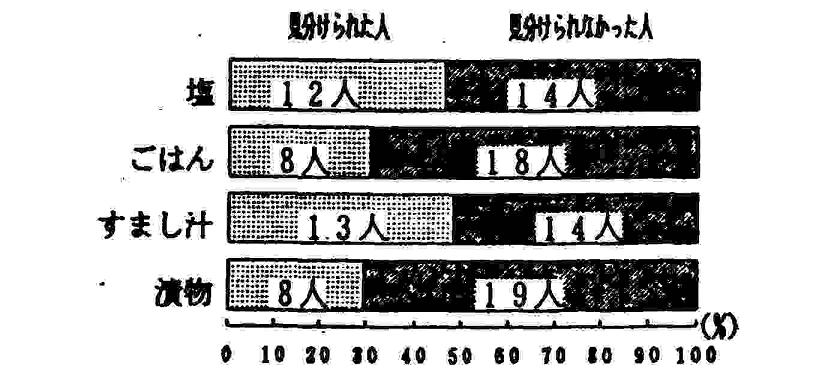

�@�e�X�g�Q�ł́A�R��ނ̉����r���āA�D�܂������ʂ����Ă��炤���ƂŁA�A�ƇB�ƇC�̑g�����A�A�ƇD�ƇE�̑g�����Ƃ��܂����B�܂�C�I�������������@�ɂ�鐻�i�ł���H���Ƃɂ���̑������A���邢�͐H���Ɣ�r�I�ɂ��肪�����A�܂��͓��_�J���V�E����Y�_�J���V�E�������������Ƃ��r�����̂ł��B

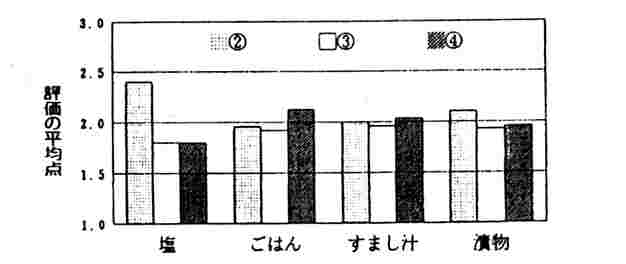

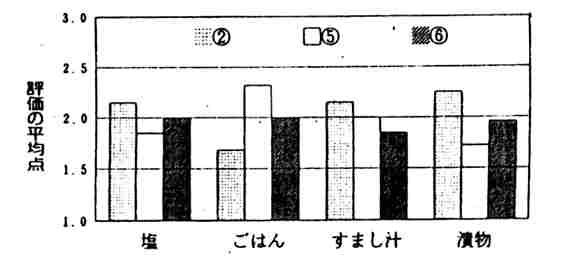

�@ ���̌��ʂ������܂��ƁA�A�ƇB�ƇC�̑g�����ł��}�|�R�A�A�ƇD�ƇE�̑g�����ł��}�|�S�Ɏ����悤�ɂȂ�܂����B�����̐}�̌����͕��ϓ_�̏����������D�܂ꂽ���Ƃ�\���Ă��܂��B

�@ ���������ćA�ƇB�ƇC�̑g�����ł́A�����Ȃ߂����ʂł͖��炩�ɐH�����D�܂�Ă��܂��A���͂�A���܂��`�A�Е��ƂȂ�Ƒ傫�ȈႢ�͂���܂���ł����B

�@ �܂��A�ƇD�ƇE�̑g�����ł́A���Ȃ茋�ʂ̓o���c�L�A�H���͂��͂�ł͈�ԍD�܂�܂������A���ł͂�������D�܂�Ă��Ȃ����ʂł����B

�@ �D�ɂ͒ʏ퉖�ɓ����Ă��Ȃ������Y������Ă��܂��̂ŁA���ʂ��Ⴄ�̂͂�����x�����ł��܂����A�E�́A�B��C�����ɂ��肪���Ȃ��ɂ�������炸�}�|�R�̌��ʂ����D�݂̍����傫���o�Ă��܂��̂ŗ������ɂ����̂ł����A��r�̒��ɓ���ȉ��������邱�Ƃɂ��e�����Ă�����̂ƍl�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�|�R�@�A�ƇB�ƇC�̑g�ݍ��킹

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�|�S�@�A�ƇD�ƇE�̑g�ݍ��킹

���Ȃ��i���ւ̉e��

(��)�\���g�E�T�C�G���X�������c�̌�����

�@(��)�\���g�E�T�C�G���X�������c�ł́A2�N�Ԃɂ킽��v���W�F�N�g�����Ƃ��āu�����������قɂ���H���̐H�i�Ȋw�I�����v���s���܂����B���̒��ɉ��̖��⒲���i�̖��A���H�H�i�̕i���ɂ��ĕ���Ă��邱�Ƃ̂��������Љ�܂��B

�@

���̖�

�@���̖��ɂ��Ă͏��q�h�{��w�̏��{�搶���S�����܂����B8��ނ̉������ꂼ�ꉖ���i�g���E���Z�x��0.7��(���܂��`�̉����Z�x�ɋ߂�)�ɂȂ�悤�ɒ������������������Ƃ��āA�ΏƊ�ɓ����Z�x�̉����i�g���E���n�t�𖡂���āA��_��r�ʼn����A�ꖡ�A�|���A�a���A�㖡�A���ǂ��A�������A�܂�₩���A����Ɏア������ɋ����܂ŁA���邢�͔��Ɉ���������ɗǂ��܂ł��A-3����+3�܂ł̂V�i�K�œ_����t���ĕ]��������@�ōs���܂����B�����ɎQ�������l�X�͌P�����ꂽ�j��10���A����14���̍��v24���ł����B

�@�����s�̒����Ɣ�r�ł���悤�ɕ\�|�P�ɐ������������R��ނ̉����̌��ʂɂ��ẮA�ԕ�̓V���Łu���ǂ��v�ɂ��Ắu�ア�v�Ƃ����\���ő��̓�̉��Ƃ͈Ⴄ�L�ӂȍ������鑼�́A�R��ނ̉��Ƃ��L�ӂ�������܂���ł����B�u�܂�₩���Ɂv���ẮA��������ΏƊ�̉����i�g���E���Ƃ́u�����v�Ƃ����\���ŗL�ӂȈႢ������܂����B�O��ފԂ̈Ⴂ�͕�����܂���ł����B

�A

�Е��̖�

�@�Е��̖��ɂ��Ă͉F�s�{��w�̑O�c�搶���S�����܂����B�\�|�P�Ɏ���3��ނ̉����g���A�Е��͔��ؒЁA��������A���ΒЂ�3��ނł����B�Е��̖��̈Ⴂ�͖��̑f�����������̌P�����ꂽ20���ŁA�e�Е��ɂ���3��ނ̉��̂����Q��ނ���Ƃ��Ĕ�r�]��������@�Œ��ׂ��܂����B��̎����ɂ��ĐF�̍D�܂����A����̍D�܂����A�����ǂ̋����A�_���̋����A�ꖡ�̋����A���ܖ��̋����A�܂�₩���A�����]����8���ڂ�0����+1.0�܂ŁA�����0����-1.0�܂ł͈̔͂œ_����t���ĕ]�����܂����B

�@���ʂ��\�|�R�Ɏ����܂����B���ʎ����ł́A���ؒЂƂ��������20�l�����ꂼ��15�l��17�l���L�ӂɐ�����C��A�AA��B�����ʂł������A���̒Е��ɂ�鎎����r�ł͗L�ӂɎ��ʂł��Ȃ��������Ƃ�\���Ă��܂��B�n�D�����ł́A�L�ӂɂǂ��炩��I�ԂƂ������Ƃ͂Ȃ��A�ɂ��萬���������������D�܂��Ƃ������ʂ͂���܂���ł����B

| �\�|�R�@���ʎ����ƚn�D�����̌��� |

|

�@�@�@�@�@��@���@�� |

|

A��B |

B��C |

C��A |

| ���ʁi�����ҁF�Q���ҁj |

|

|

| ���ؒ� |

14:20 |

8:20 |

15:20* |

| �������� |

17:20** |

11:20 |

12:20 |

| ���� |

9:20 |

13:20 |

9:20 |

| �n�D�i��҂̑I�𐔁j |

|

|

| ���ؒ� |

10:10 |

9:11 |

13:07 |

| �������� |

10:10 |

9:11 |

9:11 |

| ���� |

7:13 |

11:09 |

11:09 |

| *�댯���P���ŗL�ӁA�@�����댯���T���ŗL�� |

�@���_�Ƃ��āA�ŋ߂̒Е��͂��ׂĒ�������Ă���̂ŁA���̈Ⴂ���i���Ɍ���邱�Ƃ͏��Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B

�@�O�̂p���`(����11�N�V��25 ����)�Łu�����̉��v�Ɓu�����p���v�̉��w�����̔�r���������Ƃɑ��āA�����͂Ƃ��������̖��ł͂Ȃ����Ƃ̂��ӌ��ł����A�Ȋw�I�f�[�^�Ɋ�Â��čl�����Ƃ��A�����Ă��邱�Ƃɂǂ��܂őÓ��������邩�A�Ƃ������Ƃ��d�v�ł��B���w�����̈Ⴂ�Ɨʂɂ���Ė����ς���Ă��܂��B���̓x�A�Љ�܂����u�����̉��v���܂߂āA�����������ɑ����̂ɂ��萬���������������܂߂čs��ꂽ���o�����ł��قƂ�ǂ̏ꍇ�A���̈Ⴂ�͎��ʂł��Ȃ��Ƃ������ʂł����B

���̉�����������̌����ۑ�

�@���̉�����������Ƃ��ɓ��ꐻ�@�����g�p����ƁA���i�̎d�オ��□���ǂ��Ȃ邱�Ƃ͊m���ɂ���悤�ł����A�ڂ������Ƃ͉����Ă���܂���B�����u�A�W�̊����v�����Ǝ҂��瓯���悤�Ȃ��Ƃ������Ƃ�����A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ۑ�ł���Ǝv���Ă���܂��B

�@ �Q�l�܂ł�(��)�\���g�E�T�C�G���X�������c�ň�ʌ���̌����ɏ����������ʂ��Љ�܂��B���s��w�̍���搶�̓}�_�C�ƃn�}�`���g���T��ނ̉�(�\�|�P�ɂ�2��ނ��������Ă���܂���)��10���n�t�ɖ�24���ԐZ���A48���ԋ�������������������7�l�ŕ]�����܂����B�]���͐��������g�������i����Ƃ��āA�����A�|���A�u�����v�A���������̋��x����ю��������Ƃ��܂����B�܂��A���ɊW�̂���V���A�~�m�_��j�_�֘A���������͂��Ă���܂��B

�@���ʂ͎��̒ʂ�ł����B�}�_�C�ɂ��ẮA�����Ǝ|���͂ǂ̉���p���Ă����͂���܂���ł����B�u�����v�Ƒ��������ɂ��ẮA�������������̉��̕�����������D��Ă��܂����B�������A���̉��Ƃ̑��݊Ԃ̈Ⴂ�͖��炩�ł͂���܂���ł����B

�@ ���������ɂ��ẮA�ǂ̉��ł��قƂ�Ǎ��͂���܂���ł����B

�@ �n�}�`�ɂ��ẮA�����A�|���A������������ю��������Ƃ����̎�ނɂ��Ă͍�������܂���ł����B�u�����v�Ƒ��������ɂ��č����o�����ʂł́A(�V���A�~�m�_���\������)�S���f�ʂ��������̏ꍇ�������炩�ɑ��������̂ł����A���̒��̔�^���p�N�����̒��f�ʂɂ͍�������܂���ł����B

�@���Y�i�̊����ɂ̓A�W�A�T�o�A�C�J�A�J�}�X�A�G�{�_�C�Ƒ����̎�ނ�����܂����A���̈Ⴂ�͋��ɂ���Ĉ���Ă���̂����m��܂���B�ǂ̂��炢�̂ɂ��萬��������A���o�Ɋւ���ǂ̂悤�ȗv�f���ǂ̂悤�ɉe�����ėǂ��Ȃ�̂��́A���ꂩ�疾�炩�ɂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ł��B

|